К середине XIX века Российская империя окончательно утвердилась в казахской степи, и ее столкновение с государствами, расположенными южнее, — Хивой, Бухарой и Кокандом, — стало неизбежным. Последнее из них само проводило довольно активную экспансию в северном направлении, то есть навстречу русским. Первой крупной кампанией наметившегося противостояния между двумя державами стали сражения в нижнем и среднем течении Сырдарьи, кульминация которых наступила в 1853 году, когда царские войска со второй попытки заняли Ак-Мечеть — современную Кызылорду. Это переломное событие открыло перед Россией перспективу полного подчинения Центральной Азии.

На берегах Хорезмского моря

После провального хивинского похода 1839-1840 годов стратегия действия русских войск в регионе существенно изменилась. Русский военный историк XIX века, профессор Николаевской академии Генерального штаба Алексей Макшеев пишет по этому поводу: «Посылки войск в степь после Хивинской экспедиции сделались чаще, да и самая цель посылки изменилась. За исключением случаев прикрытия каких-либо научных исследований, прежде войска отправлялись в степь почти только для поисков [неприятеля], которые приносили нам больше вреда, чем пользы; а теперь они высылались преимущественно для комплектования гарнизонов степных укреплений и для снабжения их провиантом и всем необходимым».

Одним из таких укреплений, по сути, первым русским опорным пунктом на южной стороне казахской степи, стало Раимское в низовьях Сырдарьи. Сегодня это — одноименное село в Аральском районе Кызылординской области Казахстана, в ста километрах на юг от собственно Аральска. Причем, как утверждает Макшеев, строительство укрепления «было вызвано случайностью». Сначала в этот район направили для разведки группу солдат во главе с капитаном Генштаба Шульцем. Тот принял густо росший по берегам Сырдарьи камыш за «душистое сено» — стратегическое сырье по тем временам. Оренбургский губернатор Владимир Обручев решил закрепиться в устье Сырдарьи, а на возражения из Санкт-Петербурга отвечал, что в противном случае там объявятся англичане. Так и появилось Раимское укрепление, хотя никакого сена на местности люди Обручева в итоге, конечно, не нашли. «Не будь, однако, ошибки Шульца, — пишет Макшеев, — мы, может быть, еще долго не были на Сырдарье, а не только в Ташкенте, Коканде, Самарканде и Мерве».

Форт Раим был основан в 1847 году, а спустя три года его гарнизон насчитывал уже 850 человек — укрепление росло намного быстрее, чем аналогичные русские крепости в регионе. Такое положение дел вызвало беспокойство хивинского хана, который вовсе не желал появления нового агрессивного соседа на берегах Хорезмского (Аральского) моря. В 1847-1848 годах в окрестностях Раима несколько появлялись отряды хивинцев, а также туркмен и казахов, подвластных хану. Они грабили стойбища тех кочевников, которые искали покровительства у русских. Угоняли их стада и несколько раз вступали в кровавые стычки с царскими войсками. Самому укреплению в ходе этих столкновений ничего не угрожало, хотя теоретически войска хивинцев могли отрезать гарнизон от баз снабжения на севере.

Одновременно хан Мухаммад Амин попытался решить вопрос присутствия русских на Сырдарье и мирным путем — еще в 1847 году его послы прибыли в Санкт-Петербург и поставили вопрос о срытии Раимского укрепления. Император Николай I ответил отказом. В 1850 году в российскую столицу прибыло еще одно посольство, но поскольку все переговоры по поводу Раима вновь не дали результата, хивинцы вынуждены были смириться со сложившимся положением дел.

Пока в степи шли стычки между военными отрядами, а послы пытались найти дипломатический путь решения конфликта, русские потихоньку осваивались в нижнем течении Сырдарьи. В 1847 году в Оренбурге была построена шхуна «Николай», которую позже в разобранном виде доставили в Раимское укрепление. На ней был исследован северный берег Арала. «Николай» стал первым русским кораблем, сошедшим на воды Хорезмского моря.

Год спустя аналогичным способом в Раим доставили шхуну «Константин», на которой участник кругосветного плавания на фрегате «Паллада», будущий контр-адмирал Алексей Бутаков провел первую рекогносцировку Арала. По итогам его исследований Гидрографический департамент Морского министерства издал Морскую карту Аральского моря. Одним из участников этого плавания был и рядовой солдат Тарас Григорьевич Шевченко, принятый в экспедицию в качестве художника. За время зимовки на острове Кос-Арал будущий Кобзарь, помимо множества рисунков, написал более 70 стихов, да и в целом аральский период в его творчестве занимает особое место.

После того как хивинский хан смирился с присутствием русских — условившись, что граница его владений по левому берегу Сырдарьи не будет нарушена, — некоторое время окрестности Раима под защитой гарнизона крепости жили спокойно, что привлекло сюда множество казахских кочевий. При самой крепости уже выросло целое поселение из перебравшихся сюда подданных российского императора.

Поначалу власти пытались заставить переселенцев заниматься хлебопашеством, но из этого ничего не вышло. Лишь когда, по словам Макшеева, «им предоставили свободу труда, они занялись скотоводством, извозом, звероловством, рыболовством и особенно мелочной торговлей с киргизами (казахами), и вскоре не только обеспечили свое существование, но стали богатеть».

Однако мирная жизнь продолжалась недолго — в 1850 году местные казахи дважды подвергались набегам: грабители, тоже казахи, пришедшие с территории Кокандского ханства, убили 17 человек, угнав с собой более 45 тысяч баранов и две с половиной тысячи лошадей. По сути, это еще не было объявлением войны, но русские все же решили нанести ответный удар, положив таким образом начало противостоянию с Кокандом.

Между Бухарой и кочевниками

Кокандское ханство было самым молодым государством Центральной Азии на момент прихода туда русских — ему насчитывалось «всего» около полутора сотен лет. В начале XVIII века Коканд, которым правили представители узбекского племени минг, отделился от Бухарского ханства и вскоре начал претендовать на гегемонию в регионе. Сам город Коканд превратился в крупный политический и культурный центр. В разное время в состав ханства входили Самарканд, Ходжент, Ура-Тюбе, Ташкент, Чимкент, Пишпек (Бишкек) и Туркестан.

Своего максимального расширения Кокандское государство достигло в начале XIX века, когда войска хана в одном направлении дошли до современного Синьцзяна (Восточного Туркестана), а в другом — до нижнего течения Сырдарьи, где основали ряд крепостей, крупнейшей из которых и стала Ак-Мечеть. Племена на территории южного Казахстана и Кыргызстана были приведены к покорности, а от властей Цинской империи кокандцы добились права взимать налоги и пошлины с выходцев из Центральной Азии в Кашгарии.

Правда, одновременно с ростом внешнеполитического могущества Коканда, копились противоречия и внутри самого ханства — в первую очередь, связанные с борьбой за власть среди местной знати, представляющей многочисленные узбекские племена. В 1842 году бухарский эмир, воспользовавшись ослаблением ханской власти, вторгся в пределы ханства, занял его столицу и демонтировал местную государственность.

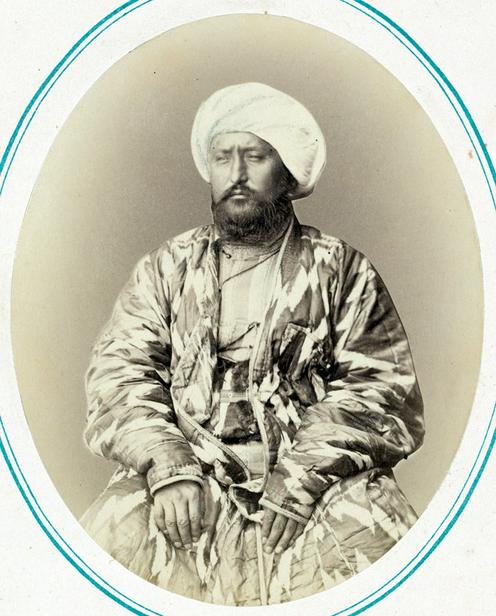

Объединившись, кочевые племена Коканда оперативно изгнали бухарский контингент, ханская власть была восстановлена, хотя в реальности бразды правления взял в свои руки кипчак Мусулманкул. Впоследствии он укрепил государство, отбив попытки бухарцев взять реванш, и в 1845 году посадил на трон в качестве своей марионетки малолетнего Худояр-хана, женив его на всякий случай на своей дочери.

Но на этом смута в Коканде не прекратилась — здесь постоянно тлел конфликт между оседлым и кочевым населением. Оседло-земледельческая партия представляла, главным образом, сартов, то есть узбеков и таджиков, а кочевая — кипчаков, к которым позже примкнули и кыргызы. О засилье кипчаков в тот период пишут многие источники — очевидно, что многочисленные злоупотребления правящей верхушки во главе Мусулманкулом серьезно дестабилизировали обстановку в ханстве.

В дальнейшем Худояр-хан, тяготившийся своим положением, предпримет несколько попыток избавиться от всесильного временщика. Наконец он открыто взбунтуется, разгромит армию Мусулманкула, казнит ее предводителя, а кипчаки по всему ханству подвергнутся массовому истреблению. И события эти придутся в аккурат на тот год, когда русские впервые подступят под стены Ак-Мечети. Так что конфликт с северным соседом Коканд встретит явно не в лучшей форме.

Направление на Коканд

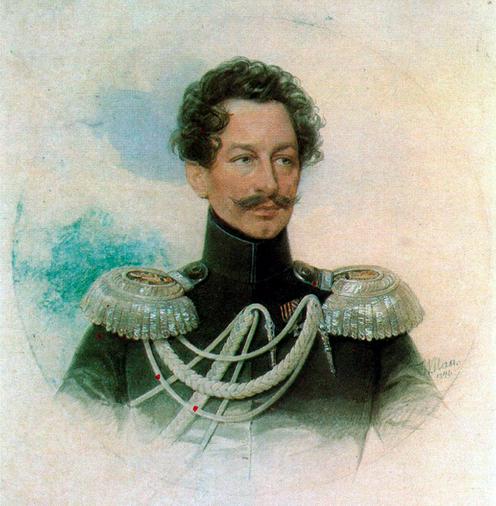

В России между тем тоже произошло судьбоносное для Центральной Азии событие — пост оренбургского губернатора занял Василий Перовский, тот самый бодрый духом генерал, что десятью годами ранее провалил поход в Хиву, а во время восстания декабристов на Сенатской площади, находясь при государе императоре, получил удар поленом в спину. При этом неудача 1840 года отнюдь не заставила Перовского отказаться от своих намерений раздвинуть границы России дальше на юг, в сторону оазисов древнего Мавераннахра. Наоборот — он был преисполнен рвения реабилитироваться за предыдущий промах и, оказавшись на новой должности, с ходу взялся за дело.

Вообще, личные амбиции Перовского сыграли не последнюю роль в последовавших далее событиях. Идею занять Ак-Мечеть для «успокоения степи» и безопасности караванной торговли выдвинул еще его предшественник на губернаторском посту — Обручев. В свою очередь Перовский изначально подверг это предложение разгромной критике. Но когда сам вступил в должность, тут же реанимировал идею предшественника.

В рапорте на имя Николая I Перовский настаивал на уничтожении всех кокандских и хивинских крепостей на обоих берегах Сырдарьи: «Допущение кокандцев и хивинцев к водворению на том или другом берегу Сыра было бы в равной степени несовместимо с плаванием наших пароходов и с устройством, согласно Высочайшей воле, промежуточных постов для соединения Аральского укрепления с крайним пунктом Сибирской линии».

Продлить Сибирскую линию укреплений до Сырдарьи еще раньше предложил генерал-адъютант Иван Анненков. Его план предусматривал также возведение опорных пунктов на реке Или — то есть на восточных рубежах Кокандского ханства. Но российский император Николай счел строительство крепостей на Или преждевременным, а вот движение вверх по Сырдарье одобрил.

При принятии этого решения учитывался и геополитический фактор. «Большая игра» между Россией и Англией уже началась, и, хотя британцев на Сырдарье никто не ждал, перспектива их появления во владениях, например, хивинского хана была вполне реальной. Во всяком случае находившийся в 1852 году в Оренбурге хивинский посол пугал Перовского именно тем, что хан может отдать свои владения в районе Сырдарьи туркам или англичанам.

К тому моменту стороны конфликта уже успели обменяться ударами. Еще в сентябре 1850 года в ответ на набеги подвластных хану казахов русский отряд выступил из Раима на юг и подступил к небольшой кокандской крепости Кош-Курган в низовьях Сырдарьи. Сначала кочевники, пришедшие к укреплению вместе с царскими солдатами, потребовали от гарнизона крепости вернуть угнанный скот, но кокандцы ответили выстрелами. Затем начался штурм — русские полезли на стены, защитники отбивались от них камнями и глыбами глины.

«Крепость была взята в час пополуночи, — пишет Макшеев. — Защитники ее, несмотря на свою малочисленность, оборонялись до последней крайности. Их было всего десять человек, не считая женщин и детей. Из них пять мужчин были убиты».

Кардинально на ситуацию в регионе эта победа, впрочем, не повлияла. Спустя месяц кокандцы вновь заняли брошенный Кош-Курган, а уже в феврале 1851 года казахи из окрестностей Ак-Мечети совершили в сторону Раима новый набег и угнали 75 тысяч голов скота. Но военные действия приобрели совсем иной размах, когда спустя год кокандский наместник Ак-Мечети Якуб-бек — тот самый, который двадцать лет спустя освободит от китайцев Восточный Туркестан и создаст там уйгурское государство Йеттишар, — повел на север войско численностью около полутора тысяч человек. В него входили гарнизоны сырдарьинских крепостей, казахская конница и отряд хивинцев, которые были отправлены своим ханом, чтобы захватить султана Илекея, сбежавшего в русские пределы.

Поход этот, по большому счету, закончился пшиком — 100 русских солдат под командованием майора Федора Энгмана, в распоряжении которых имелось только одно древнее орудие — единорог, — ружейной и артиллерийской стрельбой разогнали неприятеля, потеряв всего четырех человек ранеными. После этого боестолкновения, как пишет Макшеев, Перовский и решил окончательно сменить направление «наступательного движения» русских с Хивы на Коканд.

И вновь, по словам историка, это произошло отчасти спонтанно: «Такая перемена не была задумана заранее, а произошла так же случайно, как завелись случайно русские поселения в Оренбургской киргизской степи и на Сырдарье». При всем уважении к профессору Николаевской академии такая цепь случайностей представляется сомнительной. Очевидно, что в действиях Перовского был трезвый расчет, и Ак-Мечеть, даже в силу простых логистических нюансов, виделась ему куда более доступной целью, чем Хива.

25 дней и генеральный штурм

Первым под стены Ак-Мечети с целью рекогносцировки отправился в апреле 1852 года отряд прапорщика Голова в составе 80 солдат и казаков. Дойдя до урочища Кизыл-Джансил в 35 километрах от Ак-Мечети, русские были встречены кокандцами, среди которых был и комендант крепости. Он потребовал от Голова повернуть назад, пригрозив в противном случае применить силу. Поскольку прапорщик получил от Перовского предписание не ввязываться в бой, да и силы были явно неравны, он не стал спорить и вернулся в Раим.

В ответ Перовский, очевидно, посчитавший, что отступление Голова кокандцы сочтут трусостью и активизируют свои «хищнические» действия, послал к Ак-Мечети уже более солидные силы. Командовать ими был поставлен полковник Иван Бларамберг, видный ученый-картограф и боевой офицер, ранее воевавший против турок и кавказских горцев. Перовский запретил ему входить в какие-либо «письменные сношения» с кокандцами. Целью же экспедиции, по словам Макшеева, было взятие и разрушение Ак-Мечети.

Сам Бларамберг позже писал в мемуарах: «Он [Перовский] предложил мне выехать в Раим, дал полномочия взять у тамошнего коменданта столько войск, казаков и пушек, а также верблюдов и транспортных средств, сколько я найду нужным, и действовать так, чтобы об экспедиции пока никто не знал, кроме него, меня и начальника штаба».

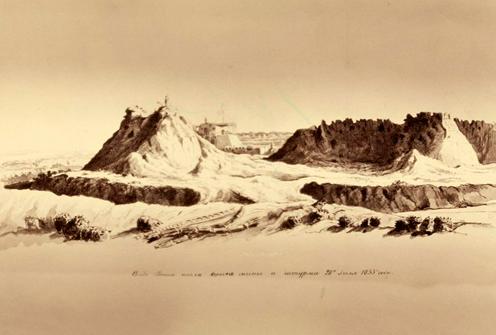

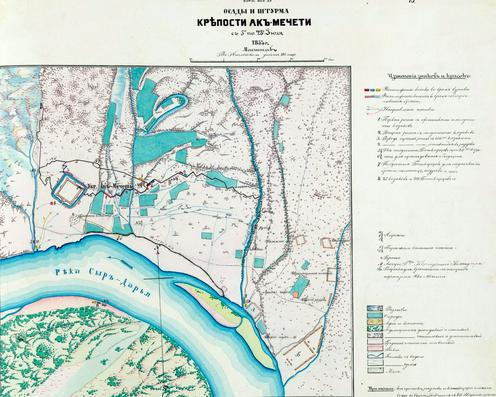

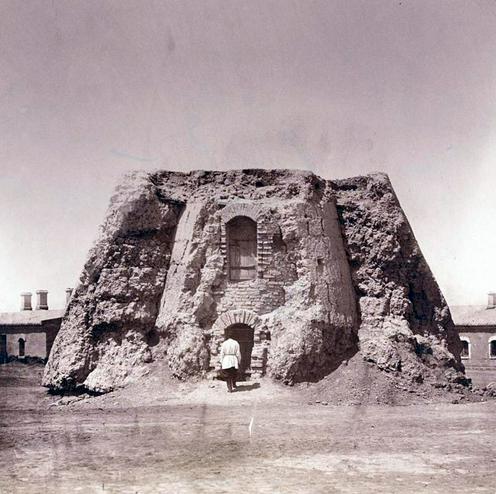

19 июля 1852 года русское войско численностью в 470 человек (полурота пехоты, две сотни казаков и пять орудий с прислугой) подошло к Ак-Мечети. Кокандцы пробовали начать переговоры, но Бларамберг, помня предписание начальства, развернул их делегацию восвояси. После этого русский офицер изучил укрепление противника, оставив такое описание крепости на правом берегу Сырдарьи: «Ак-Мечеть представляла собой большой форт с двойным рядом стен. Он имел форму огромного параллелограмма со сторонами в 100 саженей, окруженного рвом с водой. Внешние стены, высотой 9–10 футов, были построены из саманного кирпича или глины. Вдоль его внутренних стен располагалось множество лавок и других построек, возведенных из глины, с конюшнями и складами. Внешняя стена была зубчатой. В центре параллелограмма находилась цитадель, тоже в форме параллелограмма, с толстыми зубчатыми стенами высотой в 4 сажени; по четырем углам цитадели возвышались башни. Цитадель также была окружена глубоким рвом».

На следующий день начался штурм. Солдаты Бларамберга смогли преодолеть внешние укрепления, но, когда они подошли к внутренней крепости, оказалось, что их штурмовые лестницы слишком коротки. Да и в целом было понятно, что русские переоценили собственные силы, при этом недооценив противника. Потеряв 20 человек убитыми и 52 ранеными, Бларамберг вынужден был отступить.

«У меня, — пишет Бларамберг, — была прострелена фуражка; пуля оторвала недалеко от левого виска бархатный околыш; пройди она на четверть дюйма ближе, и я был бы убит».

Разрушенные на обратном пути в Раим укрепления Чим-Курган, Кош-Курган и Курмыш-Курган не могли компенсировать общий провал операции, так что этот раунд противостояния явно остался за кокандцами.

Перовский, опасаясь прослыть неудачником после очередного фиаско, постарался представить дело так, что целью экспедиции Бларамберга была всего лишь рекогносцировка и разведка боем. И сразу же начал готовить новый поход.

В начале 1853 года он подготавливает свой «Проект о занятии Сырдарьи», в котором, частности, говорится: «Доколе этот важный пункт [Ак-Мечеть] останется в руках кокандцев, он будет служить опорною точкой их скопищам, и они не перестанут грабить наших киргиз (казахов) на правом берегу реки… Поэтому необходимо в нынешнем же 1853 году овладеть Ак-Мечетью, устроить там укрепление, оставить в нем гарнизон и в то же время возвести Казалинский форт».

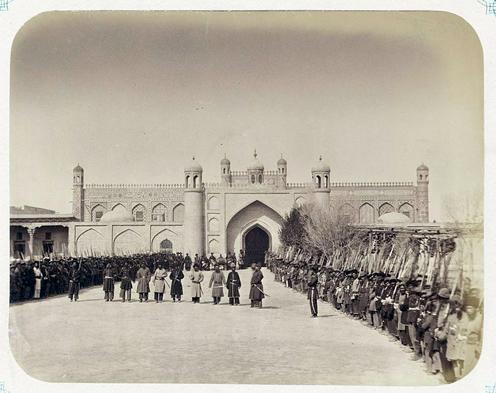

К лету в Раим были стянуты войска из Орска, Оренбурга, Верхнеозерской станицы. Под командованием Перовского, который лично возглавил экспедицию, находились три роты 4-го Оренбургского линейного батальона, пять сотен уральских и оренбургских казаков, три сотни башкирских кавалеристов, 17 орудий, гальваническая команда и специально присланная из Санкт-Петербурга ракетная команда. Всего в поход отправилось около 2350 солдат и офицеров и 500 казахов, служивших разведчиками и перевозивших грузы на своих лошадях и верблюдах. Впервые во время боевых действий в Центральной Азии у русских имелась и своя флотилия — по Сырдарье за отрядом Перовского следовал вооруженный пушками пароход «Перовский» под командованием Алексея Бутакова и баркас «Обручев» под командованием лейтенанта Эрдели. Противостояли всем этим силам всего лишь 300 человек кокандского гарнизона Ак-Мечети при трех орудиях.

Русское войско подступило к крепости в первой декаде июля. Несмотря на печальный опыт похода в Хиву, некоторых допущенных ранее ошибок вновь избежать не удалось: людям не хватало хлеба, а лошадям — корма. Стояла страшная жара, и войско двигалось намного медленнее, чем предполагали изначальные планы. Штурмовать крепость с ходу русские не решились и принялись за осадные работы, по завершении которых началась бомбардировка крепости из всех орудий.

Осада и обстрел продолжались 25 дней, а генеральный штурм начался ночью 28 июля. Крепостную стену разрушили с помощью заранее заложенной мины, и через пролом солдаты Перовского устремились в Ак-Мечеть. Гарнизон сопротивлялся отчаянно — кокандцы дважды отбивали атаки русских, но в третий раз атакующие все же взяли верх, заняли крепостные стены, и защитники Ак-Мечети попали под перекрестный огонь. После этого судьба укрепления была решена — потеряв за всю кампанию убитыми и ранеными более ста человек, Перовский, наконец, реабилитировался за предыдущие поражения.

Из состава гарнизона Ак-Мечети, переименованной вскоре в Форт-Перовский, более 200 человек погибли, остальные попали в плен. Как свидетельствует Бларамберг, вскоре Перовский освободил пленников и даже снабдил их средствами для возвращения домой.

И все же так легко уходить с Сырдарьи кокандцы не собирались — в том же году они предприняли две попытки отбить крепость. В первый раз на это решился ташкентский наместник Шодман-ходжа. В августе он попытался прорвать русскую оборону на Сырдарье, но потерпел неудачу, за что Худояр-хан приказал одеть своего чиновника в женское платье, дать ему в руки прялку и в таком виде выставить у себя во дворце.

Второй раз счастья попытал кокандский мингбаши (главнокомандующий) Касым-бек. Его многотысячное войско подошло к форту Перовский в декабре, но русский гарнизон превентивно атаковал противника и обратил кокандцев в бегство. Докладывая императору об этой победе, Перовский особо подчеркнул ее политическое значение, которое заключалось, по его мнению, в «ослаблении враждебных для нас расположений, возбуждаемых агентами турецкого и английского правительств в Бухаре и Хиве».

Помимо этого, в ходе боев на Сырдарье впервые со всей очевидностью определилась пропасть, разделявшая русские и местные армии в плане дисциплины, боевой выучки, военно-технической подготовки и оснащения.

«Занятие крепости Ак-Мечеть, — писал Бларамберг, — имело важное значение для усиления морального влияния нашего правительства в Центральной Азии, и это был первый шаг к нашим позднейшим завоеваниям в этой части света».

Начавшаяся в октябре 1853 года Крымская война на некоторое время отвлекла внимание Санкт-Петербурга от Центральной Азии, но уже вскоре русские войска заняли очередную кокандскую крепость — Джулек — и продолжили движение по Сырдарье на юг, в сторону Туркестана.

-

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни -

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии -

24 ноября24.11Плохой хороший китаецПочему драка — не единственный способ народной дипломатии в общении с гражданами КНР

24 ноября24.11Плохой хороший китаецПочему драка — не единственный способ народной дипломатии в общении с гражданами КНР -

18 ноября18.11Майнинг света в царстве тьмыО переходе на кизяк и керосиновые лампы власти Кыргызстана предупреждали еще четыре года назад

18 ноября18.11Майнинг света в царстве тьмыО переходе на кизяк и керосиновые лампы власти Кыргызстана предупреждали еще четыре года назад -

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе