История стран Центральной Азии знает множество сложных и противоречивых фигур, оставивших заметный след в жизни региона и до сих пор вызывающих как восхищение, так и возмущение. А поляризация этих оценок обычно зависит от границ, проведенных через десятки и даже сотни лет после того, как упомянутые деятели сошли в могилу, то есть, в сущности, оказывается результатом нынешней политической конъюнктуры.

Одним из таких героев прошлого без сомнения является Кенесары Касымов — казахский государственный деятель первой половины XIX века, хан Среднего жуза*, в течение многих лет боровшийся за собственную политическую самостоятельность. Пикантности истории Кенесары, жизнь которого и так была достаточно незаурядной, придает флер таинственности вокруг судьбы его останков — по наиболее распространенной версии, голова хана до сих пор хранится где-то в загашниках одного из российских музеев. А оказалась она там по вине кыргызов, победивших и обезглавивших хана, с чем определенная часть казахской общественности смириться никак не может.

И певец, и президент

Только за последние несколько месяцев тема жизни и смерти Кенесары дважды заполняла собой информационное пространство Казахстана и Кыргызстана. Хотя и раньше покойный хан периодически тревожил ньюсмейкеров — так, в 2021 году тогдашний одиозный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вступив в перепалку относительно судьбы космического челнока «Буран» с гендиректором АО «Байконур» Дауреном Мусой, получил от последнего предложение обменять корабль на голову Кенесары. Ранее же сам бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично обращался к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки хана на родину. Хотя, похоже, российские власти сами не очень понимают, где в настоящий момент находится эта голова и сохранилась ли она вообще.

А в начале этого года внезапно разоткровенничался в интервью кыргызский певец Кайрат Примбердиев:

«Так получилось, что наш Ормон-хан был вынужден убить Кенесары-хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу, реально. Мы должны получить голову Кенесары-хана и прочитать Коран, чтобы достойно отпустить обиду».

Несмотря на то, что исполнитель говорил исключительно от своего имени и совсем не призывал весь кыргызский народ каяться перед соседями, местный Государственный комитет национальной безопасности возбудил против Примбердиева уголовное дело — чекисты сочли, что своими словами он нарушил статью 330 («Возбуждение расовой, этнической, национальной и религиозной вражды») Уголовного кодекса Кыргызстана. Впоследствии певцу пришлось заплатить штраф в 100 тысяч сомов (около $1100).

Уже в мае на Youtube появился посвященный Кенесары ролик, автор которого своими словами о сложных взаимоотношениях хана с кыргызами так задел президента Садыра Жапарова, что тот, вооружившись цитатами из Сунь-цзы, опубликовал в Facebook внушительный ответный пост. В нем глава республики призвал кыргызов и казахов не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межнациональной вражды, а также довольно подробно описал обстоятельства гибели приснопамятного хана. Утверждения авторов ролика о том, что «с кыргызами у казахов были общие враги, общая история, общие горы, но не было общего будущего», как и обвинения в том, что вожди кыргызов обманом заманили Кенесары в ловушку, а потом предательски прикончили, Жапаров назвал попыткой исказить исторические факты и вбить клин между двумя народами.

После реакции Жапарова тот же Youtube-канал опубликовал примирительное обращение, поблагодарив президента за уделенное внимание и обвинив в разжигании розни исключительно «великодержавный шовинизм, который со времен Российской империи методично сталкивал лбами народы» и который «сегодня снова поднимает голову».

И раз уж в ход пошли универсальные аргументы — тяжелым наследием царского или советского режима, как и «лихими 90-ми» ведь можно объяснить любое возникшее недоразумение, — давайте немного поподробнее остановимся на деяниях Кенесары-хана: на том, как складывались его отношения с соседями и менялись оценки его деятельности за последние почти две сотни лет.

Последний хан

Родившийся в 1802 году Кенесары был внуком Абылай-хана, последнего правителя, чью власть формально признавали все казахские жузы, уже, впрочем, находившиеся на тот момент в зависимости от Российской империи. То есть, можно сказать, происходил наш герой из самой влиятельной семьи в степи, и, когда в 1822 году император Александр I своим уставом «О сибирских киргизах» («сибирскими киргизами» называли тогда казахов Среднего жуза — вотчины Абылая и Кенесары, а казахи Младшего жуза, например, назывались «оренбургскими киргизами») фактически ликвидировал ханскую власть, эта семья решила сопротивляться — ведь ей было что терять. Тем более что последнего хана Среднего жуза, двоюродного брата Кенесары Губайдуллу-хана, царские власти и вовсе отправили в таежную ссылку.

В середине 1820-х годов Кенесары вместе с отцом Касымом и братьями принял участие в партизанской войне против русских. «Если Бог поможет, то соединим всех киргизов [то есть казахов] и будем опять тем, чем были при Абылай-хане. Иначе да будет над нами Его святая воля!», — якобы говорил он в те дни.

Советский историк Михаил Вяткин в изданных в 1941 году «Очерках по истории Казахской ССР» дает такую характеристику Кенесары: «властолюбивый, энергичный, одаренный недюжинным умом, большими организаторскими способностями и непреклонной волей». Со своей стороны оренбургский градоначальник и краевед Николай Середа, чей «Бунт киргизского султана Кенисары Касымова» вышел в ежемесячнике «Вестник Европы» в 1871 году, описывает хана следующим образом:

«Это был человек решительный, энергичный; воспитанный в правилах наследственной мести, он был жесток с побежденным врагом, до изуверства; участие с раннего детства въ набегах и барантах [набег с целью захвата скота] образовало из него отличного наездника; а бегство, в случаях неудачи, в безкормные места степи закалило его дух во всевозможных лишениях и сделало его выносливым не хуже верблюда. Стремительный в своих набегах, подобно всесокрушающему степному урагану, он не останавливался ни перед какими препятствиями. Напротив, всякая преграда, казалось, только раздражала его непреклонную волю и делала его еще стремительнее и дерзче въ своих предприятиях до тех пор, пока наконец не сокрушились перед его энергией все препоны на пути к достижению желаемой цели».

Теснимые с севера царскими войсками Касымовы откочевали на территорию, подконтрольную Кокандскому ханству, которое в этот период достигло своих максимальных размеров в том числе за счет активной экспансии в казахской степи. Здесь Кенесары, по воспоминаниям его сына Ахмета Кенесарина, «предавался созерцательной жизни под руководством ишана Рахман-Излера». Вообще до 1836 года войной с русскими занимался в основном старший брат Кенесары — Саржан, принимавший участие и в походах на стороне кокандцев. Однако когда ташкентский наместник кокандского правителя Мухаммада Алихана распорядился убить Саржана (а через несколько лет и отца братьев Касыма), Кенесары вынужден был бежать в Хиву, а оттуда в родные кочевья в Среднем жузе.

В ноябре 1837 года Кенесары осуществил первое крупное самостоятельное нападение на отряд казаков, сопровождавших грузовой караван. В ответ царские власти устроили карательную экспедицию в казахские аулы, а год спустя Кенесары уже с войском в несколько тысяч человек атаковал Акмолинскую крепость. После этого, как пишет Середа, «волнения в степях принимают более определенный, тревожный и хронический характер».

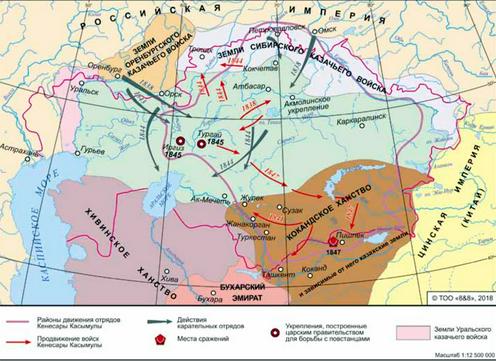

Ловко играя на разногласиях между администрациями Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств (земли Среднего жуза были поделены как раз между этими регионами империи), а также проявив себя незаурядным тактиком, Кенесары долгое время успешно боролся с русским влияниям на довольно большой территории: его отряды действовали в горах Кокшетау, Улытау, в долинах рек Тургай и Иргиз, в Приаралье, на нижней и средней Сырдарье. Восстание распространилось почти на весь Средний жуз, а также на часть земель Младшего и Старшего жузов. Причем не меньше, чем с царскими войсками, Кенесары Касымов воевал и со своими соплеменниками, которые решили остаться верными российской короне: как и его враги-казаки, он подчистую разорял те аулы, что не изъявили ему покорность.

В какой-то момент карательные меры властей вынудили будущего хана повторно искать убежища у кокандцев, однако и на этот раз он столкнулся с вероломством местной элиты: по распоряжению ташкентского наместника был убит не только отец семейства Касым, но также две жены Кенесары, его сын и дочь. Отчаявшись получить поддержку в Коканде и в Хиве — местный правитель отказался враждовать с Россией, — Кенесары решил пойти на мировую. Он попросил у царской администрации амнистию, объяснив, что взялся за оружие исключительно из-за репрессий русских военных и казаков в отношении мирных кочевников. Кенесары писал на имя генерала Григория Генса, начальника Оренбургской пограничной комиссии, которая занималась казахскими делами:

«С некоторого времени хотя мы сбились с путей истинных и ссорились с русскими сибирской линии, но теперь нашли истинный путь, раскаиваемся и желаем следовать оному».

Однако, получив амнистию, Кенесары не спешил предаться мирной жизни, как того ожидали российские чиновники. Напротив, его восстание разгорелось с новой силой. Официально признанный на курултае ханом всех казахов (в действительности этот акт не нашел всеобщей поддержки среди местной элиты), он предпринял попытку выйти на международный уровень и договориться с бухарским эмиром о совместных действиях против Кокандского ханства. По словам Ахмета Кенесарина, «Кенесары желал и надеялся, что, опираясь в тылу на Россию, он отомстит Коканду за убийство отца и своих братьев, отделит от Коканда большую орду и даже завоюет ханство».

Только вот в Санкт-Петербурге не желали появления самостоятельной политической фигуры в степи. Там начали опасаться, что хан может перейти из российского в бухарское подданство. Так что, когда люди Кенесары снова начали склонять на его сторону подчинившиеся русским аулы, запрещая им платить налог в имперскую казну, а отряды хана стали проникать на западе до Эмбы (Жем) и Урала (Жайыка), тесня на юге кокандцев вплоть до Сузака и Туркестана, царские власти вернулись к карательной политике. Пограничная комиссия объявила хана мятежником и назначила за его голову награду в 3000 рублей.

Тем не менее несколько лет попытки усмирить степь не приносили никаких результатов. Вяткин пишет:

«Кенесары господствовал в степи, собирая с казахов зякет, взимая штрафы с тех, кто не хотел добровольно присоединиться к нему, останавливал в степи караваны… Его авторитет в конце 1844 года и в 1845 году был как никогда высок не только в Орде, но и в среднеазиатских ханствах».

От царских властей Кенесары требовал возврата изъятых кочевий и признания независимого казахского государства, не подданного России, а лишь союзного с империей. В Санкт-Петербурге, однако, не были склонны к компромиссам — возведя в степи целый ряд укреплений, царские войска совместно с лояльными российскому правительству казахскими султанами постепенно склонили чашу весов в свою пользу и вынудили Кенесары уйти на юг, в сторону рек Сарысу и Чу. Здесь располагались кочевья Старшего жуза, султаны которого в 1846 году также присягнули на верность российской короне. Часть из них, правда, Кенесары мобилизовал на войну с Кокандом, обещая расплатиться захваченными землями. Несмотря на взятие нескольких кокандских крепостей, вскоре Кенесары, в чьих войсках распространилась холера, отошел далеко на юго-запад, за реку Или. Отсюда он и предпринял поход против кыргызов или кара-кыргызов, как их называли тогда русские.

Кенесары теряет голову

Для начала Кенесары безуспешно попытался договориться о союзе с китайцами, рассчитывая, обеспечив себе тыл, покорить весь Старший жуз, окрестных кыргызов и впоследствии вновь пойти войной на Коканд — мысль о мести за вероломство не покидала хана. Ахмет Кенесарин утверждает, что тогда с Касымовым все еще кочевало 20 тысяч кибиток, то есть около 100 тысяч человек. Соответственно, и количество воинов могло составлять 5-10 тысяч, что существенно меньше, чем в разгар восстания, когда армия Кенесары достигала 20 тысяч.

Впрочем, сами кыргызы вовсе не горели желанием присоединяться к беспокойному хану. И это обстоятельство нисколько не должно удивлять, раз уж и большинство казахов отказалось к тому времени за ним следовать. Часть кыргызских племен находилась в прямом подчинении Коканда, другие в 1842 году признали верховным правителем Ормон-хана — самого влиятельного манапа (феодала) в Прииссыккулье. И хотя единства в этом вопросе между кыргызами также не было, когда возникла угроза внешнего вторжения, ситуация изменилась. Как пишет советский историк Бегималы Джамгерчинов:

«Только во время наступления султана Кенесары на киргизов все киргизские племена, кроме южных, сплотились вокруг Ормон-хана, придавая его ханской власти некоторую видимость».

Приведя в повиновение кыргызов, живших на границе с Китаем, Кенесары двинулся на «дикокаменных кыргызов» (так в русских источниках называли кыргызские племена, обитавшие на Тянь-Шане, из-за их «воинственности, храбрости и жестокости») с целью подчинить их своей власти, идти на Коканд и провозгласить себя тамошним ханом.

Подобную трактовку дает все тот же Середа. С другой стороны, в рукописи «Казах-киргизские события», которую цитирует Джамгерчинов, говорится, что предварительно Касымов отправил Ормон-хану посольство с предложением принять его верховенство и, объединившись, двинуться против русских. Но каковы бы ни были дальнейшие намерения Кенесары, Ормон-хан подчиняться ему отказался — он считал себя более достойным ханской власти, а до прочих планов казахского предводителя ему не было дела. Ахмет Кенесарин считает, что во многом отказ был вызван памятью о войнах, которые вел с кыргызами дед Кенесары — Абылай:

«Начальники кара-киргизов, посоветовавшись между собой, отказали в подчинении: они еще помнили то, что было при Абылай-хане. Киргизская пословица говорит: исконные враги не могут подружиться, как отрезанная пола не может быть перекроена в рукав».

Понимая, что война неизбежна, Ормон-хан, который в предстоящем конфликте и так пользовался поддержкой кокандцев, установил также контакты с царскими властями. В сущности, Кенесары теперь противостояла целая коалиция, хотя вся тяжесть войны на этом этапе легла на кыргызов, причем, что важно, все решения их лидеры принимали самостоятельно.

Свой путь по кыргызским землям войско хана отмечало расправами над мирным населением и разорением целых аулов — Середа описывает, как воины Кенесары бросали людей в котлы с кипящей водой, но это можно как принять за правду, так и отнести к издержкам «вражеской пропаганды». Хотя надо признать, что именно этот автор должное внимание уделял и недостаткам, и достоинствам Кенесары. В любом случае война со стороны хана, действительно, велась очень жестоко — в этом сходится большинство источников.

Весной 1847 года, когда армия Кенесары разбрелась разорять местные аулы, сам хан с несколькими тысячами бойцов оказался окружен противником на холме в урочище Кеклик-Сенгир, что расположено на левом берегу реки Чу в четырех километрах от города Токмак. Несколько дней хан держал оборону, но затем, покинутый частью своего войска, все же потерпел поражение, попал в плен и был казнен. Середа сообщает такие кровавые подробности:

«Убив Кенесары, дикокаменные киргизы отрубили ему голову и возили ее, воткнутую на пику, по аулам для успокоения устрашенных жителей; тело Кенесары было из мщения отдано женщинам, которые изрезали его в мелкие кусочки».

Другие источники также пишут о «мучительной казни», но вот что касается головы хана, то тут есть вопросы: до конца не понятно, была ли отправка этого страшного трофея в Россию инициативой победителей, или же царские власти просто желали таким образом убедиться в том, что доставлявший им столько беспокойства мятежник действительно мертв. На последней версии настаивает и Садыр Жапаров. С другой стороны, как писал генерал-губернатору Западной Сибири Петру Горчакову кыргызский манап Джанатай Карабеков, плененный хан:

«Сулил нам выкуп за себя по 60 верблюжьих вьюков разного имущества и сколько угодно червонцев… но мы… будучи убеждены от обретающихся торговцев, что великое государство, какова есть Россия, конечно, не оставит без вознаграждения за умерщвление лжеца и мятежника Кенесары, и так я, не позволив ему видеть свое лицо, приказал своему родственнику Коджибеку отрубить ему голову, и за эти оказанные мною услуги не воспоследовало мне, как я думаю, достойной награды».

Калигуллы Алибеков, доставивший голову Горчакову в Омск, получил от генерал-губернатора «серебряную медаль для ношения на шее на георгиевской ленте».

Жизнь после смерти

В российской, советской и современной казахской историографии личность Кенесары Касымова неоднократно подвергалась переоценке. Если в дореволюционные времена восстание хана однозначно рассматривалось как традиционный для Руси «воровской» бунт, который, правда, надолго задержал расширение империи на юг, то при большевиках ему постарались придать одновременно и классовый, и антиколониальный характер. Дескать, казахская беднота поднялась против российских помещиков, капиталистов и прочих «буржуев». Одновременно стали появляться утверждения, что в основе действий семейства Касымовых лежали своекорыстные мотивы. Мол, взяться за оружие хана и его братьев побудила обида на то, что царские власти не поставили их на должности султанов-правителей, а сам Кенесары руководствовался прежде всего личными амбициями, но никак не заботой о казахском народе.

Со своей стороны, уже упоминавшийся Вяткин признавал восстание и «антиколониальным», и «национально-освободительным», полагая, что Касымов прежде всего стремился к созданию независимого казахского ханства, врагом которого была не только Российская империя, но и другие центральноазиатские государства — в первую очередь Кокандское ханство.

Позже, однако, стала возобладать точка зрения, что образ Кенесары слишком идеализируется, а война, которую он вел (и нападение на кыргызов тому доказательство), являлась обычной феодальной междоусобицей, вызванной не столько внешними, сколько внутренними факторами. К слову, в наше время такие мнения также высказываются.

В послевоенное время споры вокруг фигуры Кенесары достигли высочайшего градуса: историка Ермухана Бекмаханова, пытавшегося доказать, что движение под руководством хана сыграло прогрессивную роль в истории Казахстана, отсрочив его колонизацию, обвинили в «буржуазном национализме» и приговорили к 25 годам тюрьмы. После смерти Иосифа Сталина коллегам удалось добиться реабилитации и освобождения ученого, который, к слову, как и Кенесары, принадлежал к чингизидскому роду торе.

Согласно еще одной точке зрения, восстание Кенесары только на первом этапе представляло собой антиколониальную, освободительную борьбу казахов против России и Коканда, но потом переродилось в феодальную усобицу, чему подтверждением было опять-таки вторжение на земли кыргызов. Тем не менее в поздние советские годы превалировала все же общая негативная оценка: якобы восстание, хоть и было вызвано ростом колониального гнета со стороны царской администрации, носило реакционно-монархический характер, и его лидеры никоим образом интересы собственного народа не представляли.

В современном Казахстане Кенесары Касымов однозначно воспринимается как национальный герой, а для войн, которые он вел и против внутренних, и против внешних врагов, как правило, находятся веские обоснования. Особый упор делается на том, что восстание было общенародным, хотя, мягко говоря, такое утверждение выглядит довольно смело. Отмечается, что в «национально-освободительном, антиколониальном движении» под руководством хана приняло участие «большинство населения всех трех жузов», и лишь позиция той части знати, что польстилась на льготы, предоставленные царизмом, привела к поражению восстания.

И все же излишняя (и вышедшая хану боком) жестокость Кенесары по отношению к несогласным соотечественникам и кыргызам тоже признается, хотя последние, получается, сами навлекли на себя гнев хана, поскольку действовали «по наущению кокандцев», да и вообще оказались падки на подстрекательства со стороны его многочисленных противников. Принцип «враг моего врага — мой друг» почему-то в данном случае не принимается во внимание. Например, в казахстанских школьных учебниках нежелание соседнего народа признать верховенство Кенесары объясняют тем, что, дескать, у кыргызов «не было устоявшейся традиции подчинения Чингизидам», к которым принадлежал хан.

Тем не менее признание за Кенесары Касымовым определенных ошибок внушает надежду, что реально существовавшая и, безусловно, неординарная личность не превратится в конечном счете в миф об идеальном борце за свободу, любые попытки взглянуть на которого с критических позиций будут восприниматься как страшное оскорбление всех казахстанцев. Ведь чем больше вокруг событий тех лет будет нагромождено мифологем и симулякров, тем меньше за ними будет видно самого Кенесары.

*Жуз — исторически сложившееся крупное объединение казахских родов.

-

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни -

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии

27 ноября27.11Азербайджанский патч для С5Ильхам Алиев стал своим в Центральной Азии -

24 ноября24.11Плохой хороший китаецПочему драка — не единственный способ народной дипломатии в общении с гражданами КНР

24 ноября24.11Плохой хороший китаецПочему драка — не единственный способ народной дипломатии в общении с гражданами КНР -

18 ноября18.11Майнинг света в царстве тьмыО переходе на кизяк и керосиновые лампы власти Кыргызстана предупреждали еще четыре года назад

18 ноября18.11Майнинг света в царстве тьмыО переходе на кизяк и керосиновые лампы власти Кыргызстана предупреждали еще четыре года назад -

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе

14 ноября14.11«Великим державам неинтересны региональные проблемы стран Центральной Азии»Казахстанский историк Буркитбай Аяган — о Центре исламской цивилизации Узбекистана и насущных проблемах в регионе