Образованная в 1881 году Закаспийская область Российской империи стала последней административной единицей, созданной царскими властями в Центральной Азии. Закаспий был регионом во всех отношениях уникальным как по географическим, так и по этническим и экономическим характеристикам. Все они дали о себе знать во время гражданской войны, когда ситуация здесь сложилась совсем иначе, чем у соседей в Туркестане или в Семиречье. При этом история, творившаяся среди песков Каракумов, как правило находится на периферии внимания исследователей — отчасти из-за скудости сохранившихся источников, отчасти из-за абсолютного равнодушия нынешней Туркмении к этому отрезку времени.

Крайняя колония

Закрепиться на юго-восточных берегах Каспия Россия пыталась еще со времен Петра I. Это направление считалось стратегически важным, ведь именно отсюда пролегал на тот момент самый удобный путь в Индию, центр притяжения всех европейских завоевателей. Однако после провала хивинской экспедиции Бековича-Черкасского царское правительство почти на 150 лет оставило всякие попытки закрепиться на туркменских землях. Только когда Закавказье и остальные территории Центральной Азии уже вошли в состав империи, Россия овладела и Закаспием.

При этом к 1869 году, когда русские основали на берегу Каспия Красноводск (сегодня — Туркменбаши), англичане уже почти освоились в соседних Персии и Афганистане, напрямую угрожая азиатским владениям Романовых. И это заставило чиновников в Санкт-Петербурге ускориться: в 1874 году царское правительство основывает Закаспийский военный отдел — прообраз Закаспийской области. Деятельность русских на берегу Каспия и продвижение вглубь туркменской территории поначалу шли относительно бескровно: с вождями местных племен удавалось договариваться полюбовно и те добровольно признавали власть царя.

Правда, в последующие годы императорской армии пришлось немало постараться, чтобы привести к покорности племя текинцев и не допустить вторжения на территорию современного Туркменистана подконтрольных англичанам афганцев.

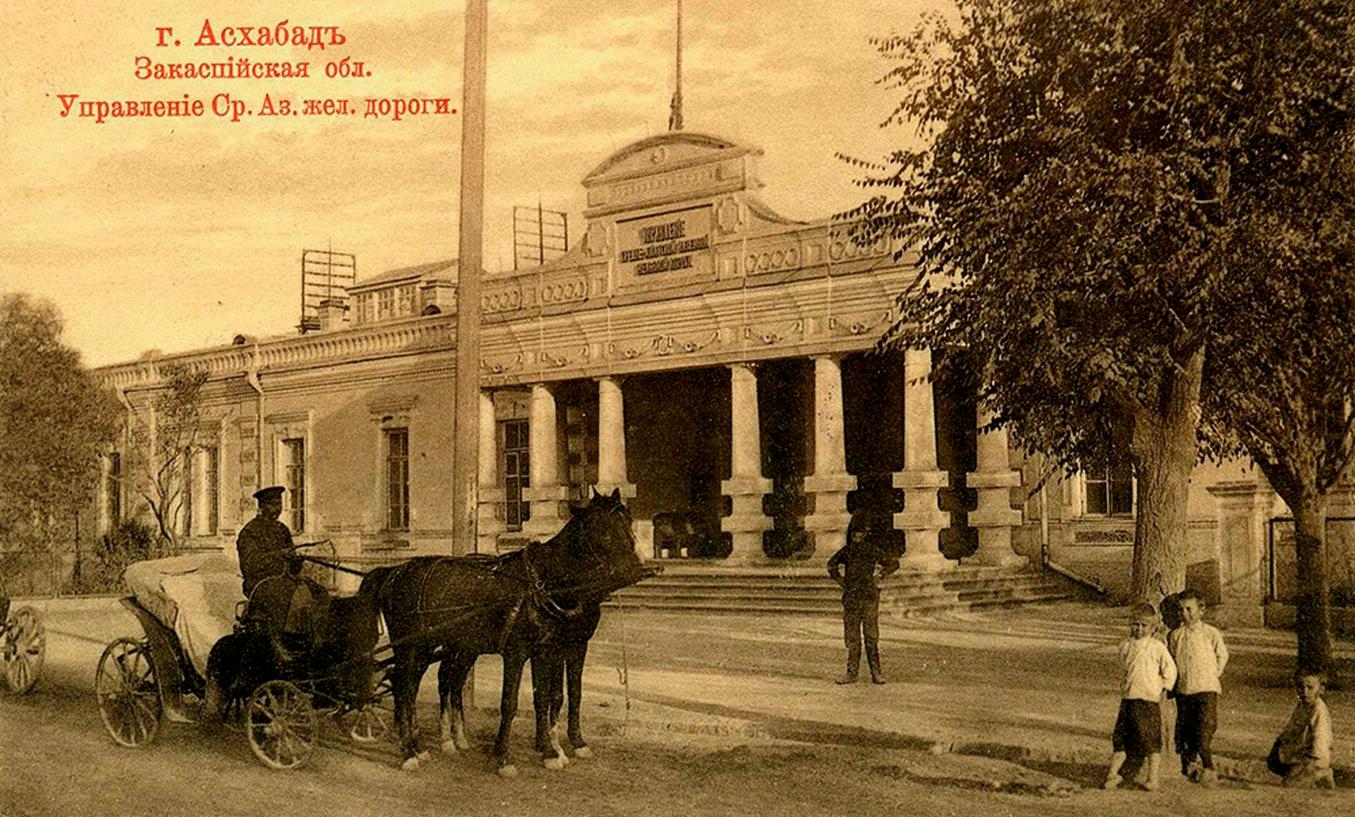

Завоевание Закаспия закончилось только в 1884 году, после почти бескровного покорения оазиса вокруг Мерва. К этому времени центр Закаспийской области уже переехал из Красноводска в Асхабад (с 1927 года — Ашхабад). Частью же азиатских владений империи Закаспий официально стал только в 1890 году, а до этого относился к Кавказскому военному округу. При этом до 1897 года область находилась в прямом ведении Военного министерства империи и только потом была переподчинена Туркестанскому генерал-губернаторству. Впрочем, и после этого начальник области остался в двойном подчинении и продолжал отчитываться напрямую военным в Санкт-Петербурге.

Экстремальная отдаленность Закаспия от центра империи делала оперативное управление из Петербурга практически невозможным. Эта изоляция, усугублявшаяся сложной логистикой даже после постройки железной дороги, вынудила центральную власть делегировать широчайшие полномочия местным администраторам. Начальники области сосредоточили в своих руках практически абсолютную военную и гражданскую власть. Вместе с тем экстремальные природно-климатические условия региона (жара, нехватка воды, болезни) обусловили острую нехватку кадров среди чиновничества: часто сюда приезжали исключительно ради возможности сделать быструю карьеру или разбогатеть, что порождало произвол и коррупцию. В результате административный аппарат формировался преимущественно из военных, которые были более дисциплинированны и психологически готовы к тяжелым условиям.

И тем не менее, несмотря на все эти сложности, в Закаспии удалось создать наиболее эффективную модель для управления кочевым населением. В отличие от других азиатских регионов, русская администрация в Асхабаде минимально вмешивалась в местные обычаи, правовые нормы (адат и шариат) и систему самоуправления (аульные старшины, мирабы, решавшие вопросы воды). Власть опиралась на местную элиту, делегируя ей часть полномочий, что позволяло экономить ресурсы и поддерживать стабильность. Как отмечал русский инженер-генерал и писатель Алексей Маслов:

«Всякая ломка и перемена порядков и обычаев с введением русских узаконений в этом новом крае совершенно излишни в смысле достижения хороших результатов, потому что этот ... народ больше всего ценит в победителе справедливость и дозволение им сохранять свои вековые обычаи».

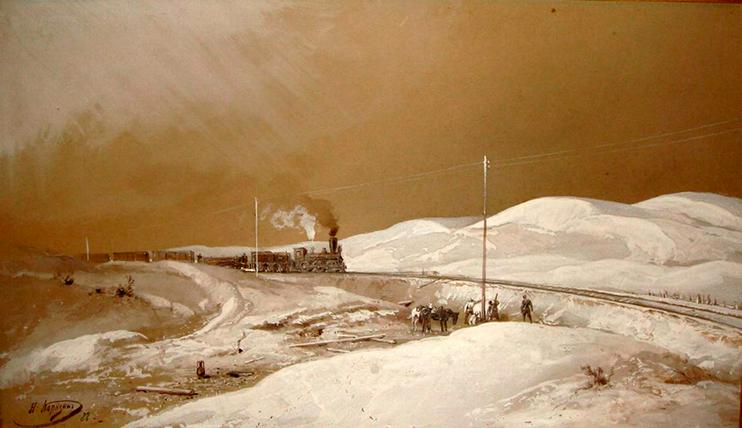

Присоединив Закаспий, русские первым делом протянули железную дорогу от Каспия до Амударьи, логистически соединив таким образом свои азиатские владения. Железная дорога стала, по сути, центром притяжения для переселенцев из России — в основном рабочих профильных специальностей, машинистов, кочегаров, служащих депо, путевых и станционных смотрителей. Ну и плюс русские селились на побережье Каспия, куда их влекли богатые запасы осетровых рыб.

А вот переселенцы-крестьяне, в отличие от других регионов Центральной Азии — Семиречья, Ферганской долины, — в Закаспийскую область почти не ехали. Свободной земли тут фактически не было изначально: как известно, более 90 процентов территории Туркменистана приходится на пески. Вследствие этого русификация Закаспийской области продвигалась намного медленнее, чем это происходило в Туркестане в целом. Пришлые мало смешивались с местным населением, селясь почти исключительно в городах и при железной дороге, тогда как туркмены продолжали жить по своим вековым традициям в регионах, не затронутых урбанизацией.

Население Закаспийской области на начало ХХ века составляло около 380 тысяч человек. При этом носителей русского, украинского, белорусского, армянского и прочих европейских языков насчитывалось чуть более 40 тысяч человек, и эта цифра полностью соотносится с долей городских жителей (41 тысяча человек или 11 процентов населения области). Только с началом столыпинской аграрной реформы в России, резко увеличившей миграционный поток на периферию, началось массовое изъятие земель у коренных жителей в пользу переселенцев. При этом самым крупным землевладельцем в Закаспии стал император Николай II, в личную собственность которого перешла территория Мургабской долины площадью более тысячи квадратных километров.

Как и остальная Центральная Азия, Закаспий не избежал вспышек восстания, последовавшего после объявления царем в 1916 году мобилизации иноземцев на тыловые работы. В Красноводском уезде туркмены из племени йомудов разгромили рыбные промыслы русских и пограничные заставы с Персией. Всего было убито и ранено свыше сотни русских поселенцев, солдат и офицеров, что не идет ни в какое сравнение с количеством жертв в том же Семиречье или Туркестане. Одновременно лидер йомудов Джунаид-хан ополчился и против власти Хивы. После подавления восстания часть бунтовщиков скрылась в пустынях. Впоследствии именно они составят ядро местных басмаческих отрядов.

Из пены революции

Во время первой русской революции 1905-1907 годов на Закаспийской железной дороге происходили забастовки, организованные социал-демократами. Тем не менее наибольшим влиянием среди других революционных групп в области пользовались не большевики или меньшевики, а эсеры. Именно они в марте 1917 года оформили большинство в советах, созданных по всем городам Закаспия. А вот большевиков в том же Асхабаде на момент Февральской революции насчитывалось всего 30 человек.

Вообще, 1917 год с его двумя сменами власти в России область пережила относительно мирно. Политическая борьба в основном происходила в городах, среди европейского, то есть пришлого населения. Когда большевики сначала свергли в октябре Временное правительство, а неделей спустя взяли власть и в Ташкенте, в Асхабаде прошел IV областной съезд Советов Закаспия. В избранный им Совнарком области вошли представители разных партий, но преобладали в нем большевики и левые эсеры. Представителей коренного населения в соответствии с решениями «старших товарищей» из Ташкента во власть решили не приглашать.

30 апреля 1918 года Закаспий уже как Туркменская область вошел в состав Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики. В условиях нарастающего гражданского противостояния (а к этому времени уже начались военные действия в Ферганской области и вокруг Оренбурга) большевики начали закручивать гайки и в Закаспии. Во многих городах, в частности Асхабаде и Кызыл-Арвате (сегодня — Сердар), местные советы были распущены, а их власть перешла к ревкомам, где заседали уже исключительно коммунисты. Тем не менее, как говорится в изданной в 1974 году книге Эсена Рахимова «Большевистское подполье Закаспия»:

«Многие Советы все же были сильно засорены враждебными элементами. Политическая обстановка в Закаспийской области оставалась крайне напряженной… Против органов Советской власти, диктатуры пролетариата особенно рьяно выступали эсеры, меньшевики, дашнаки, сохранившие влияние на многочисленное мелкобуржуазное и полупролетарское население городов, а отчасти и на рабочих-железнодорожников».

Аресты политических оппонентов, реквизиции и казни, а также неспособность большевиков решить вопрос с поставками продовольствия лишь подогревали недовольство жителей Закаспия. Впоследствии, говоря о методах управления совдепов того периода, британский генерал Уилфрид Маллесон отмечал:

«Местные [закаспийские] большевики были совершенно изолированы и слабо проводили политику Ленина. Это были люди чрезвычайно жестокого и кровожадного типа, в результате чего произошло много восстаний, главным образом местных национальностей».

Одним словом, взрыв назревал, и когда летом 1918 года среди рабочих — в первую очередь это касалось железнодорожников — объявили мобилизацию на фронт против оренбургского атамана Александра Дутова, противники советской власти перешли от митингов и собраний к активным действиям.

Еще в начале 1918 года в Закаспии появились отделения различных антисоветских подпольных групп: «Туркестанской военной организации» (позже ставшей «Туркестанским Союзом борьбы с большевизмом»), «Союза фронтовиков» и прочих, где на первых ролях были бывшие офицеры царской армии. Однако, когда дело дошло до вооруженного выступления против советов, в первых рядах оказались именно рабочие — с железной дороги, типографий, маслозавода, электростанций, хлопкоочистительных и кирпичных производств. Во время митинга в городском саду Асхабада, когда красноармейцы начали стрелять в толпу, железнодорожники из числа бывших фронтовиков, вооружившись спрятанным по домам оружием, обезвредили оппонентов и разогнали ревком.

После этого восстание распространилось и на другие города области. Из Ташкента для усмирения мятежников прибыл отряд воинов-интернационалистов (венгров) во главе с комиссаром Андреем Фроловым, ранее пойманным на пьянстве, «бесчинствах и безобразиях». После нескольких дней красного террора рабочие разгромили силы Фролова, а самого комиссара расстреляли вместе с супругой, также участвовавшей в репрессиях.

По итогам восстания в Асхабаде и Кизил-Арвате был сформирован Исполнительный комитет Закаспия во главе с правым эсером, железнодорожным машинистом Федором Фунтиковым.

Этот орган стал первым по-настоящему антибольшевистским правительством во всем Туркестане.

Когда к восстанию рабочих примкнули и туркменские племена, власть комитета фактически распространилась на всю территорию области.

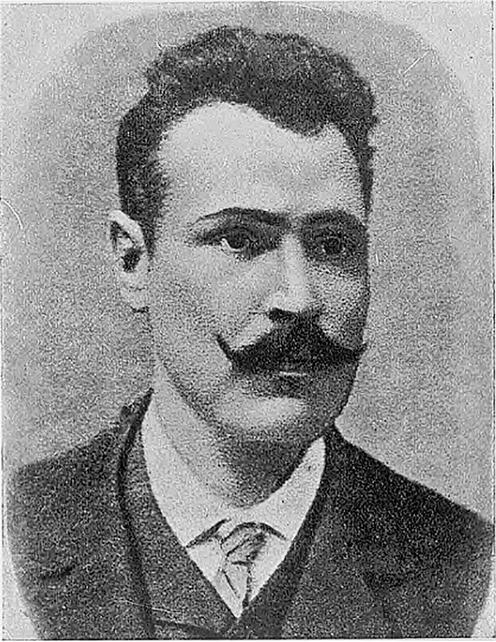

Федор Фунтиков. Фото из книги "Революционное движение в Средней Азии: революция в Средней Азии в образах и картинах", 1928 год

Федор Фунтиков. Фото из книги "Революционное движение в Средней Азии: революция в Средней Азии в образах и картинах", 1928 год

О дореволюционной жизни человека, возглавившего Закаспий, почти ничего не известно, даже год его рождения. Есть информация, что происходил Фунтиков из крестьян Саратовской губернии, а среди эсеров числился с 1905 года. Социал-революционеры ожидаемо заняли большинство мест в органах власти Закаспия. В разное время там были представлены счетовод отделения Среднеазиатской железной дороги эсер Курылев (в качестве товарища председателя Исполнительного комитета), правый эсер, бывший директор реального училища в Мерве и ученик Василия Бартольда Лев Зимин (комиссар по иностранным, а затем по внутренним делам), помощник присяжного поверенного, эсер Семен Дружкин (розыскное бюро, выполнявшее функции полиции и контрразведки).

Офицерский «Туркестанский Союз» представляли бывший присяжный поверенный, левый эсер, граф Алексей Доррер (даже не служивший в армии) и бывший командир 2-го Туркестанского корпуса генерал-лейтенант Ипполит Савицкий. Пригласили в правительство и представителей местной знати: сына последнего предводителя текинцев Тыкма-Сердара, генерала Ураз-Берды и офицеров Хаджи-Мурата, хана Иомудского и некоего Овозбаева.

Со временем комиссары были переименованы в управляющих соответствующими отделами. Объединенные в Совет управляющих, они занимались как исполнительной, так и законотворческой работой. В сентябре 1918 года Исполнительный комитет выдвинул лозунг созыва Учредительного Собрания, причем первоначально в Асхабаде предлагали сделать это на местном уровне (созыв областного Закаспийского, а затем и всеобщего Туркестанского Учредительных Собраний), и лишь после этого начать подготовку к созыву нового Всероссийского Собрания.

По мнению историков Михаила Геллера и Александра Некрича, правительство Закаспия было единственным подлинно рабочим правительством в России за всю ее историю. Во всяком случае, высшее гражданское образование в этом правительстве имел только один человек — Лев Зимин. Да и тот был избран в органы власти против своей воли, исключительно по желанию местного населения, среди которого пользовался большим авторитетом.

Война, интервенция и коррупция

В июле 1918 года из Ташкента в Закаспий двинулся карательный отряд под командованием одного из большевистских лидеров Туркестана Павла Полторацкого. Он успел переправиться через Амударью и добраться до Мерва, где стал дожидаться подкрепления. Узнав, что из Асхабада против него движется сводное войско рабочих и туркмен, Полторацкий попытался вывезти в Ташкент ценности местного банка, однако железнодорожники Мерва отцепили от его эшелона паровоз, а когда имущество банка перегрузили на телеги, то им подпилили оси. В итоге Полторацкий был задержан и расстрелян. Автор книги «Белогвардейщина» Валерий Шамбаров отмечает в этой связи:

«Надо заметить, что в отличие от белоофицерских и белодемократических правительств рабочие не затрудняли себя формальностями судопроизводства. Действовали по-простому, по-рабочему. Вслед за Полторацким, тоже без суда, расстреляли 9 комиссаров Закаспийской области».

Действительно, четверо комиссаров большевистского Совнаркома Закаспия плюс еще пятеро коммунистов без суда и следствия были расстреляны под Асхабадом в ночь на 23 июля 1918 года. Спустя два месяца таким же образом казнили под Красноводском и сильно мифологизированных в советское время 26 бакинских комиссаров, сбежавших с другого берега Каспия от наступавших турок и азербайджанцев. И та, и другая история полны вопросов, так что о них нужно рассказывать отдельно, а мы вернемся к Фунтикову и временному правительству Закаспия.

В конце июля большевистские силы еще раз пересекли Амударью и взяли Чарджоу. Отправленный им навстречу отряд рабочих был разгромлен, а чуть позже провалилась и попытка закаспийского воинства захватить ключевую в регионе крепость Кушка. Ее гарнизон отказался переходить на сторону Фунтикова и Ко, выдержал двухнедельную осаду и дождавшись подмоги эвакуировался в Ташкент вместе со всем вооружением, включая 70 артиллеристских орудий, 80 вагонов снарядов и два миллиона патронов.

Пытаясь повысить свои шансы на выживание, правительство Закаспия объявило запись добровольцев «на 6 месяцев или до ликвидации большевистского вопроса», но желающих воевать было совсем немного. Тогда в Асхабаде приняли решение начать мобилизацию молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет. Впрочем, этот призыв — отчасти из-за агитации подпольщиков-большевиков — был благополучно провален. Фунтиков позже признавался:

«Местные большевики пока только притихли, но при всяком удобном случае будут портить нам кровь. Они нам делали всякие каверзы: то оборвут провода между Асхабадом и Гауданом, через которые мы усиленно переговаривались с англичанами, то вдруг фронтовики, несмотря на то, что они накануне рвались скорее отъезжать на фронт, ни с того, ни с сего требуют меня к себе на общее собрание. И вот изволь бросать переговоры по прямому проводу и с Ташкентом, и с Чарджуем, и с англичанами, одним словом, брось все насущное дело и приезжай к ним просто-напросто болтать… Все это было работой местных большевиков».

Тем временем и на внешнеполитическом фронте дела у Фунтикова тоже шли неважно — у других антибольшевистских сил, прежде всего лидеров Белой гвардии, вызывал неприятие «социалистический характер» закаспийского Исполкома. В сложившейся ситуации асхабадскому правительству, оказавшемуся по большому счету в политической (и географической) изоляции, позарез требовались союзники. И таковые нашлись в лице подданных его величества короля Великобритании Георга V. Контакты с ними от имени руководства Закаспия поддерживал тогдашний комиссар по иностранным делам, некий Дохов, по одним данным, инженер-путеец, по другим — обычный билетный контролер.

Вопреки устоявшемуся убеждению, что, дескать, начать вооруженную интервенцию в Туркестан англичан побудило в первую очередь намерение «уничтожить молодую Советскую республику», в реальности их главной целью была вовсе не борьба с большевиками, которые для западного истеблишмента оставались всего лишь одной из российских политических сил, пусть и немного заигравшейся в мировую революцию. Главным для Лондона было сдерживание своих противников по Первой мировой — Германии и Турции. Те уже ввели войска на Кавказ, и англичане справедливо опасались, что после получения контроля над нефтяными месторождениями Баку, армии Центральных держав смогут продвинуться и в Закаспий, чем создадут прямую угрозу британским колониям в Индии и соседних регионах.

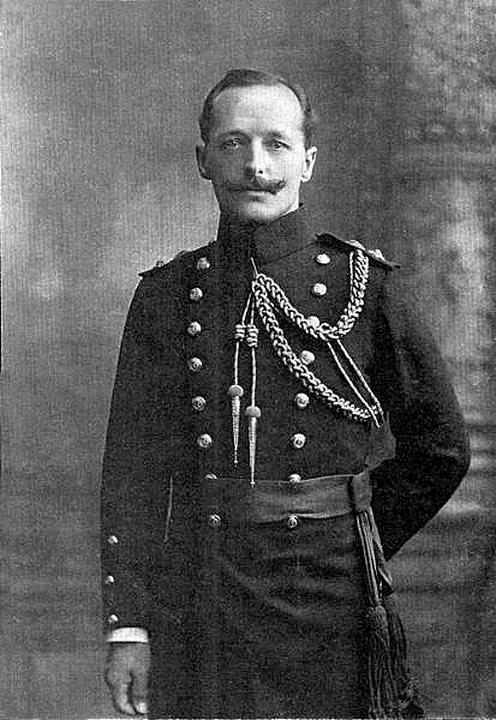

Генерал Уилфрид Маллесон, который в июле 1918 года возглавил британскую миссию в Мешхеде (Персия), называл своими главными задачами организацию сопротивления турко-германскому наступлению, получение контроля над железной дорогой из Красноводска в Туркестан и судоходством на Каспийском море. Правительство Фунтикова в этой ситуации становилось ситуативным союзником британской короны. Маллесон писал о закаспийском Исполкоме:

«Председателем временного правительства был некто Фунтиков, машинист, веселый малый, который, к несчастью, чрезмерно любил водку… Другие члены правительства были из кондукторов, кочегаров и сигнальщиков, и почти единственным не железнодорожником в правительстве был министр иностранных дел Зимин, директор школы, избранный на такую ответственную должность потому, что мог не только читать и писать, но обладал сюртуком и цилиндром. Правительство Закаспия определенно заявило о дружественных отношениях к нам и было совершенно очевидно, что, если мы поможем ему продержаться, оно, в свою очередь, поможет мне, хотя бы частично, выполнить мою задачу».

С помощью англичан, которые взяли под контроль все стратегические объекты в Закаспии и разгромили наступавшие на Асхабад большевистские войска, правительство Фунтикова продержалось до начала 1919 года. После этого Маллесон, весьма разочарованный в деловых качествах своих союзников, пользуясь тем, что единственной реальной военной силой в Закаспии были его пенджабские и хэмпширские пехотинцы, поддержал роспуск Исполнительного комитета. Этому предшествовали события на собрании железнодорожников, когда рабочие сорвали митинг в поддержку мобилизации криками: «Долой войну!», «Долой англичан, долой правительство!», «Да здравствуют большевики!».

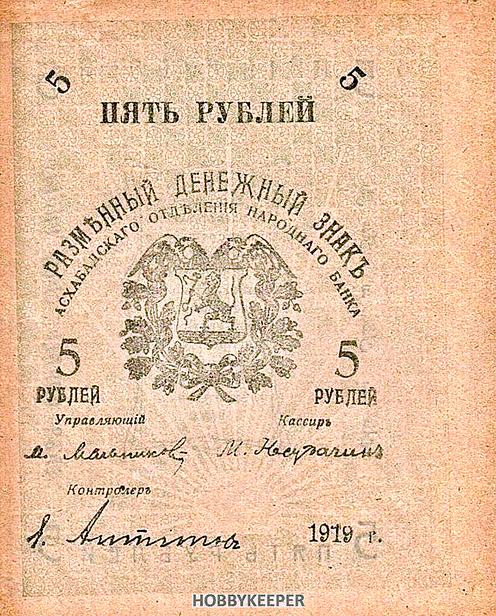

Считается, что поводом для взрыва народного негодования во многом послужила коррупция во временном правительстве и злоупотребления самого Фунтикова, которого заподозрили в растрате семи миллионов рублей из бюджета Закаспия. Здесь уместно отметить, что в Асхабаде печатались — на обычной газетной бумаге без водяных знаков — собственные деньги: купюры местного отделения Народного банка достоинством 5, 10, 25, 50, 100, 250 рублей. Позже и англичане напечатали на 15 миллионов рублей своих банкнот, получивших название «маллесоновки».

Разогнав кабинет Фунтикова, британский генерал, фактически ставший хозяином Закаспия, одобрил создание Комитета общественного спасения (Директории) в составе пяти комиссаров (трое русских и двое туркмен) под руководством Дружкина. Бытует мнение, что смещение и последующий арест Фунтикова были спровоцированы интригами в руководстве Закаспия, и Дружкин, намного более лояльный к англичанам, просто воспользовался ситуацией, чтобы сместить конкурента в борьбе за власть, а точнее — за печатный станок в асхабадском банке. Сам же Фунтиков, докладывая в середине 1919 года об итогах своей деятельности во главе Исполкома, констатировал:

«Фактически власть находилась в руках англичан. Комитет же общественного спасения играл роль пешки».

Так или иначе, но обвинение в растрате семи миллионов рублей, предназначенных для пособий фронту, доказано не было, и англичане выслали Фунтикова в отдаленный аул Султан-Али. Про него на какое-то время забыли, так что бывший глава Закаспия смог уехать на родину, на Нижнюю Волгу.

«Водоворот событий»

После окончания в ноябре 1918 года Первой мировой войны миссия Маллесона во многом потеряла смысл, но вывод войск из Центральной Азии англичане начали только в апреле 1919. Директория тем временем приняла меры к сближению с антибольшевистскими силами Юга России (ВСЮР) — в одном из своих обращений к Антону Деникину «Комитет спасения» заявлял, что «не мыслит [Закаспийскую] область и весь Туркестан иначе, как автономной частью Единой и Свободной России».

В свою очередь командование ВСЮР после ухода английских войск решило покончить с политической активностью в Закаспии и ввести здесь обычное областное устройство, а на период военных действий сосредоточить высшую власть в руках командующего Туркестанской белой армией, генерала Сергея Лазарева, который сменил на этом посту Савицкого. В Асхабад с Кавказа был переброшен 1-й Туркестанский стрелковый полк, состоявший из офицеров и солдат бывшей Туземной («Дикой») дивизии, казаков-терцев и добровольцев.

Планировалось, что белые части общей численностью до 9 тысяч бойцов (без учета повстанческих отрядов Джунаид-хана) будут наступать на Ташкент и далее до Верного (Алматы). Однако большевики предупредили удар противника и перешли в атаку первыми. Начиная с мая 1919 года, Красная армия неизменно продвигались от Амударьи на запад, нанося белогвардейцам поражение за поражением. За все время своего существования Туркестанская армия не одержала ни одной победы и постоянно деградировала — воля к сопротивлению у ее бойцов, набранных среди рабочих, стремительно падала и все большее количество солдат предпочитало сдаваться в плен.

В июле 1919 года Красная армия вошла в Асхабад, переименованный большевиками в Полторацк в честь убитого комиссара. К началу февраля 1920 года Закаспий был полностью очищен от деникинцев, а последние группы белых, потерпев целую серию разгромных поражений под Айдыном, Казан-Джиком и Красноводском, ушли морем в Дагестан и Персию.

Многие из деятелей Закаспийского временного правительства были в разные годы казнены большевиками в отместку за расстрелы комиссаров. Лев Зимин, эвакуировавшийся из Красноводска в Баку, был там же и расстрелян после того, как город заняли красные. Сам Фунтиков до 1925 года крестьянствовал у себя на Волге, затем был арестован и по приговору суда расстрелян в мае 1926-го. Граф Доррер, ушедший из Красноводска с деникинцами, скончался в 1920 году на русском госпитальном судне близ Каира. Эсер Дружкин умер в 1919 году в Батуми от тифа. Дохов, по словам Маллесона, «уехал на Северный Кавказ и был поглощен водоворотом событий».

-

23 февраля23.02ФотоРучная работа иглойВ Ташкенте открылась галерея Suzani by Kasimbaeva

23 февраля23.02ФотоРучная работа иглойВ Ташкенте открылась галерея Suzani by Kasimbaeva -

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции

20 февраля20.02Из Ферганской долины — на трон ДелиКак потомки Бабура сплавили степную кровь, персидскую культуру и индийские традиции -

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой

18 февраля18.02Через тернии к звездамНасколько реальны планы Узбекистана стать космической державой -

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре

16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -

10 февраля10.02От революции к разрыву?Почему в Кыргызстане отправили в отставку влиятельного «серого кардинала» и что за этим последует

10 февраля10.02От революции к разрыву?Почему в Кыргызстане отправили в отставку влиятельного «серого кардинала» и что за этим последует