В Туркменистане, в национальной туристической зоне «Аваза» прошла Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ). В работе конференции приняли участие главы государств и правительств, высокопоставленные чиновники из 100 с лишним стран, почти 50 международных организаций, более 20 ведущих мировых корпораций. По последним сведениям, в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, сейчас живет больше 570 миллионов человек.

Торговля — двигатель прогресса

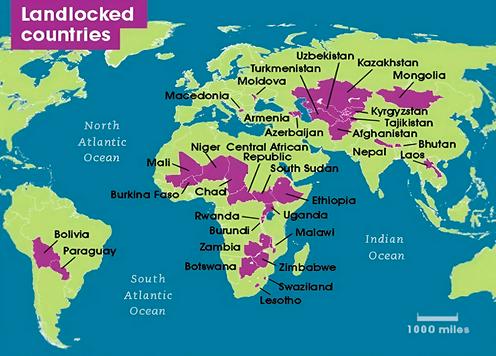

Разумеется, человеку непосвященному первым делом приходит в голову вопрос: почему конференция прошла в Туркменистане, все-таки республика имеет выход к Каспийскому морю? Дело в том, что «выход к морю» не следует понимать буквально. Выражение «развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю» (РСНВМ) — это своего рода термин, перевод английского landlocked developing countries (LLDC).

Таким образом, речь в данном случае не идет о любом и всяком море, но лишь о таком, которое напрямую связано с океаном. С этой точки зрения вся Центральная Азия считается регионом, не имеющим выхода к морю. Хотя формально в ЦА из пяти стран три имеют выход к морю: Узбекистан — к Аральскому, Туркменистан — к Каспийскому, Казахстан — и к тому, и к другому.

Что касается Аральского моря, тут все более-менее ясно: это море гибнущее, не судоходное, его в расчет можно не принимать. Но Каспийское море — водоем живой, обширный, хотя в последние годы в нем тоже снижается уровень воды. На Каспии прекрасно развито судоходство, в том числе и торговое, а в его акватории находятся сразу несколько стран — Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Однако в расчет его не берут именно потому, что море это изолированное, с океаном напрямую не связанное. Казалось бы, деталь чисто техническая, однако это не так. Все дело в том, что из моря, связанного с океаном, можно приплыть в любую точку Земли, а из моря изолированного, внутриконтинентального — только к соседнему берегу того же самого моря.

Еще пару веков назад выход к морю давал государству огромную фору перед теми, у кого его не было. Существовали, конечно, большие торговые магистрали вроде Великого шелкового пути, но главные торговые артерии во всем мире проходили по воде. И торговля была двигателем не только прогресса, но и культурного обмена, обогащения и вообще всячески развивала человечество.

Несмотря на то, что сейчас очень развито сухопутное сообщение, в том числе железнодорожное, в мировой торговле по-прежнему главную роль играют морские перевозки. Грузоподъемность кораблей несравнимо выше, чем у железнодорожных составов или рефрижераторов, а скорость их сопоставима. Таким образом, сегодня морские маршруты обеспечивают до 80% мирового товарооборота.

Сухопутные перевозки при всем желании не могут заменить перевозки морем. Так, на генассамблее ООН 2013 года тогдашний генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил, что дорожные перевозки грузов серьезно сдерживаются отсутствием согласованных процедур и правил на границах, многочисленными контрольно-пропускными пунктами, устаревшими пунктами пересечения границы, неуместными таможенными формальностями и мерами контроля, а также громоздкими визовыми процедурами. Проще говоря, если вы везете по суше груз из Узбекистана в Германию, вам придется пересечь по меньшей мере пять границ, а по морю этот груз можно было бы беспрепятственно доставить из одной точки в другую, пройдя лишь два таможенных досмотра — в точке отправления и в точке прибытия.

Самое гиблое место на Земле

Помимо чисто торговой части дела наличие у государства выхода к морю имеет также политический и военный смыслы. Конец истории, о котором писал Фрэнсис Фукуяма, так и не случился, конфликты и войны только множатся, и в этих обстоятельствах выход к морю может повлиять не только на определенный регион, но и на все человечество в целом. Так, например, случилось с хуситами, которых некоторые обозреватели иронически называют «бармалеями в шлепанцах».

Те, кто смотрел советский фильм начала восьмидесятых «Любимая женщина механика Гаврилова», наверняка помнят разговор двух героев.

— А слушай, вот мне интересно, а что такое Баб-эль-Мандебский пролив? — спрашивает первый.

— Баб-эль-Мандебский пролив, дядя, это самое гиблое место на земле, — отвечает второй, изображающий из себя опытного моряка.

Комический этот диалог неожиданно стал пророческим уже в XXI веке.

Военизированная «бармалейская» группировка хуситов, имея не самое внушительное вооружение, взяла под контроль злосчастный Баб-эль-Мандебский пролив, который действительно стал самым гиблым местом на земле — во всяком случае, для проходящих по нему кораблей. Пролив этот уже много лет служит южными воротами в Суэцкий канал, через который проходит 10% мировой морской торговли и около 30% мировых контейнерных перевозок. Несмотря на присутствие в регионе множества военных баз разных государств, хуситы ухитряются терроризировать международное сообщество, время от времени топя и даже захватывая идущие через пролив суда — в первую очередь те, которые они считают связанными с Израилем.

Это, конечно, ситуация крайняя, экстремальная, но она ясно показывает, что царем горы до сих пор оказывается тот, у кого есть выход к морю — вне зависимости от того, как он этим выходом пользуется. В этом смысле страны, у которых выхода к морю нет, оказываются серьезно ущемлены и возможностей у них гораздо меньше.

Эксперты ООН полагают, что главные проблемы РСНВМ можно свести к четырем пунктам:

▪️ серьезные торговые издержки, связанные с транзитными пошлинами и логистикой;

▪️ зависимость от стран-транзитеров, не всегда способных гарантировать стабильный и предсказуемый доступ к морю;

▪️ слабая интеграция РСНВМ в общемировые цепочки поставок;

▪️ инфраструктурные и институциональные ограничения.

Попытки если не уничтожить это неравенство, то хотя бы смягчить его были сделаны в начале XXI века. В 2001 году при содействии ООН была создана Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Первая конференция по РСНВМ состоялась в 2003 году в Казахстане, по ее итогам была принята Алматинская декларация и Алматинская программа действий. В программе были обозначены главные направления поддержки таких государств: содействие их экономическому развитию, создание эффективных транзитных транспортных систем, признание права на свободный доступ к морю.

Строго говоря, право на доступ к морю внутриконтинентальных государств было сформулировано еще в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Чтобы его реализовать, заинтересованные государства заключают специальные соглашения c так называемыми странами-транзитерами, через которые получают такой доступ.

В открытом море внутриконтинентальные государства тоже должны пользоваться всеми правами на равных основаниях: они имеют право осуществлять судоходство, рыболовство, полеты на летательных аппаратах, могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы, даже могут иметь морские суда под своим флагом, базирующиеся в иностранных портах.

Однако право далеко не всегда означает возможность. На практике реализовать свои права в полной мере РСНВМ подчас было весьма затруднительно. Самый простой пример: вы заключаете договор со страной-транзитером, а она выкатывает вам такие тарифы, что уже проще и дешевле ничего никуда не везти.

Конференция в Алматы 2003 года была собрана именно для того, чтобы создать дорожную карту для решения проблем РСНВМ. Выбор государства — хозяина конференции оказался не случайным. После распада СССР в 1991 году Казахстан стал самой большой по площади страной, не имеющей выхода к морю. Символично, что председательствовал на конференции 2003 года Касым-Жомарт Токаев, нынешний президент республики, бывший тогда министром иностранных дел.

Вторая конференция состоялась в Вене в 2014 году. Тогда же была принята Венская программа действий на 2014−2024 годы, содержавшая комплексный план по решению текущих вопросов.

Некоторым везет больше

Нынешняя, Третья конференция должна была закрепить и развить имеющийся прогресс в этой области, отреагировать на новые вызовы и тенденции, которые в 2014 году еще только обозначались. Тенденции эти оказались связаны в первую очередь с военными конфликтами и международными санкциями.

Так, перед началом Третьей конференции в Авазе пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что его страна будет использовать площадку ООН, чтобы заявить о проблемах с доступом к морю. По его словам, Белоруссия ощущает на себе последствия ограничений, нарушающих ее право на выход к морю и транзит — право, закрепленное в Конвенции ООН. Глаз заявил, что «страны Балтии, в частности, намеренно ограничивают доступ нашей страны к морю, препятствуя торговым, экономическим и гуманитарным контактам с внешним миром. Эти государства откровенно злоупотребляют своим географическим положением в правовом отношении».

По словам Анатолия Глаза, у белорусской стороны имеются портовые мощности — терминалы в порту Клайпеды. Однако введенные в отношении Белоруссии ограничения приводят в конце концов к росту мировых цен и дефициту удобрений. Это, в свою очередь, негативно сказывается на третьих странах, уже испытывающих трудности с продовольствием.

Тут многим, вероятно, вспомнился 2014 год, когда Белоруссия внезапно стала ведущим импортером креветок в Россию. Тогда Запад ввел в отношении РФ санкции, а та в ответ ввела торговое эмбарго, запретив импорт товаров из целого ряда стран. И тут выяснилось, что Белоруссия и сама вполне способна обеспечивать креветками российского потребителя.

Неожиданное изобилие в болотистой Белоруссии морских креветок тогда объясняли по-разному. Большинство говорило о банальном реэкспорте. Кое-кто рассказывал о совместных белорусско-германских предприятиях, а президент Лукашенко заявил, что креветок и сельдь республика поставляла еще в РСФСР — в стародавние советские времена. Нынче, однако, Белоруссия сама подпала под санкции: ни к международному сотрудничеству, ни к балтийским морским терминалам ее теперь не подпускают, так что тема белорусских креветок иссякла как-то сама собой.

Впрочем, если бы проблемы стран, не имеющих выхода к морю, исчерпывались только вопросом добычи рыбы и морепродуктов, это было бы полбеды. Для стран Центральной Азии, Армении и Белоруссии в силу их географического положения торговые операции обходятся на 74% дороже, а перемещение товаров через границы требует времени в два раза больше, чем у стран «морских».

Тут следует обратить внимание на первую букву аббревиатуры РСНВМ: конференция занимается проблемами не всех вообще стран, не имеющих выхода к морю, а лишь развивающихся. По данным на 2023 год, выхода к морю не имеют 44 страны, из которых 32 относятся к развивающимся. Оставшиеся 12 — это страны развитые, находящиеся в Европе. (Впрочем, калькуляция эта приблизительная, в частности, потому что среди стран, не имеющих выхода к морю, есть, например, страны непризнанные или признанные частично).

Так или иначе, перед развитыми странами проблема выхода к морю если и стоит, то не очень остро. Отчасти это связано с тем, что некоторые из них — это мини-государства вроде Люксембурга, Лихтенштейна, Сан-Марино и Ватикана, для которых морская торговля не так важна. Другие, более крупные европейские страны, как, например, Австрия или Венгрия, расположены очень близко к своим рынкам, главным из которых является Европа, и им для логистики вполне хватает сухопутных и речных путей. Поскольку страны эти входят в ЕС, для них не существует проблемы границ и таможенных формальностей.

А вот развивающимся странам, расположенным на других континентах, без выхода к морю приходится очень нелегко. Именно поэтому в Декларации тысячелетия, которую приняла ООН в 2000 году, признаются, в частности, особые потребности и проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Стоит заметить, что даже среди развивающихся государств далеко не все находятся в равном положении. Из стран Центральной Азии повезло Казахстану и Туркмении, которые имеют выход к Каспийскому морю. Это море, хоть и является изолированным, но из него можно получить доступ водным путем к Черному, Балтийскому и Белому морям через Единую Глубоководную транспортную систему России (ЕГТС). В настоящее время ЕГТС способна пропускать суда до 10 тысяч тонн, а в эту категорию входят и полноценные морские корабли.

Цели не были достигнуты?

На нынешней конференции РСНВМ в Авазе рассматривался достаточно широкий круг вопросов. Среди них можно выделить несколько главных направлений. Это устойчивые инвестиции, строительство дорог, применение инноваций, в том числе и в цифровой сфере, решение долговых проблем, упрощение торговли, тарифы, зеленые технологии, сохранение экологии и строительство инфраструктуры — портов, терминалов, логистических центров.

К этим же темам так или иначе обращались выступавшие на форуме главы государств и высокопоставленные чиновники.

На открытии конференции генсек ООН Антониу Гутерриш сформулировал оптимистичный принцип: «География не должна определять судьбы государств!»

С ним согласился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обратив особенное внимание на борьбу с изменением климата и развитие транспортных коридоров и инфраструктуры. Это особенно важно для Казахстана — республика является Евразийским транзитным хабом, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных перевозок грузов между Азией и Европой.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил о работе по цифровизации и приведению торговых и таможенных процедур в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать глобальную программу по водородной энергетике. Кроме того, он напомнил о туркменской инициативе по формированию глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике — то есть направленной на минимизацию отходов и эффективное использование ресурсов путем их повторного использования и переработки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что из-за больших транспортных издержек Центральная Азия ежегодно теряет до двух процентов ВВП. Затраты на логистику составляют здесь до 60% от общей стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой показатель.

Мирзиёев также предложил ряд практических шагов — в частности, унификацию правил и внедрение оптимальных тарифов для контейнерных грузоперевозок. Кроме того, по мнению главы Узбекистана, необходимо разработать глобальное соглашение о транзитных гарантиях для РСНВМ. В выступлении Мирзиёева также шла речь об учреждении Фонда содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. И, наконец, президент выступил с инициативой о разработке глобального Индекса уязвимости стран, не имеющих выхода к морю.

Глава кыргызстанского кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что, хотя работа по решению проблем РСНВМ ведется уже больше двух десятилетий, но в полной мере поставленные задачи не были решены, а цели так и не были достигнуты. Однако программа действий на 2024-2034 годы — это шанс скорректировать прежние ошибки, учесть уроки прошедших двух десятилетий и выработать устойчивый план развития.

Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто заявил, что грузовик, застрявший на границе, — это полная противоположность устойчивому развитию. Для решения этой проблемы де Претто предложил использовать Конвенцию МДП (TIR), которая позволяет грузам пересекать границы без досмотра. Это базовый, но очень эффективный инструмент, который, к сожалению, до сих пор не внедрили большинство РСНВМ. Де Претто призвал не откладывать это простое и эффективное решение, которое способно снять весьма болезненные проблемы.

Главным итогом конференции стало принятие двух важных документов: авазинской программы действий на 2024-2034 годы и авазинской политической декларации.

Практическая реализация авазинской программы действий обсуждалась на Форуме частного сектора, организованном совместно с UNIDO, Глобальным договором ООН и Международным союзом электросвязи. Делегаты сосредоточились на нескольких главных темах:

▶️ инвестиции и устойчивое развитие. Речь, помимо прочего, шла об инвестициях в возобновляемые источники энергии и в инновационные технологии;

▶️ цифровая трансформация. По идее делегатов, развитие цифровой инфраструктуры и электронного документооборота поможет снизить торговые барьеры и повысить конкурентоспособность;

▶️ торговля, логистика и региональная интеграция. Объединения РСНВМ помогут упростить процедуры и повысить общую конкурентоспособность заинтересованных стран;

▶️ единые стратегии. Региональная интеграция и гармонизация нормативно-правовых актов приведут к сокращению транзитных барьеров. Необходимы общие усилия по адаптации правил международной торговли с учетом специфики РСНВМ и укрепление сотрудничества с ВТО;

▶️ партнерство с транзитными странами. Совместные проекты со странами-транзитерами по развитию инфраструктуры и упрощению транзитных процедур способны значительно ускорить перевозки;

▶️ экологическая устойчивость, климат и климатическое финансирование. РСНВМ страдают от экологических проблем сильнее, чем развитые страны. Для них чрезвычайно актуальны такие угрозы, как выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, таяние ледников и их влияние на водные ресурсы и сельское хозяйство. Здесь также говорилось о важности применения ресурсосберегающих технологий и методов земледелия.

Кроме того, на Форуме частного сектора обсуждались проблемы сельского хозяйства, продовольственной безопасности и циркулярной экономики.

В целом, по мнению участников, Третья Конференция РСНВМ прошла успешно, и впереди теперь самое главное — внедрение в жизнь дорожной карты, отраженной в авазинской программе действий. Можно, однако, предполагать, что задача эта будет не из легких — слишком быстро и кардинально меняется мир в последние годы.

-

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию -

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

19 января19.01ФотоСорок лет любви к природеВ Ташкенте прошла XL юбилейная выставка «Художник и природа»

19 января19.01ФотоСорок лет любви к природеВ Ташкенте прошла XL юбилейная выставка «Художник и природа» -

16 января16.01«Не знаешь, Швейк, ты этих мадьяр»О венгерском вкладе в советизацию Центральной Азии

16 января16.01«Не знаешь, Швейк, ты этих мадьяр»О венгерском вкладе в советизацию Центральной Азии