В начале осени 1919 года Гражданская война на территориях бывшей Российской империи была в самом разгаре: на востоке Русская армия адмирала Колчака предпринимала последнее отчаянное усилие, чтобы перехватить инициативу, и громила большевиков под Тобольском, а на западе к Москве рвались дивизии Антона Деникина. Вместе с тем наступавшие вдоль Ташкентской дороги с севера и с юга навстречу друг другу отряды Красной армии в середине сентября соединились в районе станции Мугоджары, и единый белогвардейский фронт от Волги до Сибири был разорван. В результате отдельная Уральская армия и некоторые части Оренбургской армии белых, сформированные на основе одноименных казачеств, оказались прижатыми к Каспийскому морю и отрезанными как от Деникина, так и от Колчака. Путь оставался открытым только на юг в пустыни Казахстана и Центральной Азии, куда в начале 1920 года и направились казаки.

Совершенный в самых экстремальных условиях переход уральцев через Мангышлак в Форт-Александровский (сегодня — Форт-Шевченко) и затем далее в Персию куда менее известен, чем Ледяной поход Добровольческой армии или Великий Сибирский поход отступавших к Байкалу колчаковцев. Действительно, эти события не сравнимы ни по количеству участников, ни по важности для всей истории Гражданской войны. Условия же, в которых казаки и их семьи преодолели более двух тысяч километров по безлюдным пустыням, при экстремальных температурах, испытывая постоянную нехватку воды и продовольствия, делают этот исторический эпизод в своем роде уникальным.

Атаман и его войско

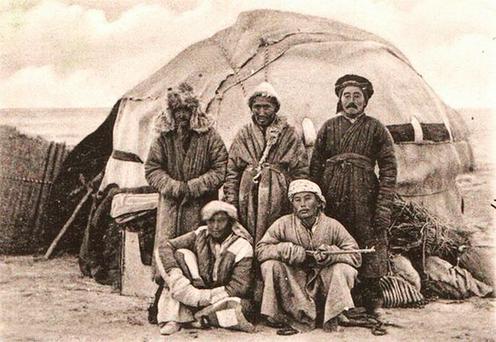

До революции общее население области Уральского казачьего войска, которая на сегодняшний день почти целиком располагается на территории Казахстана, составляло 166 тысяч человек, из которых 13 тысяч служили в армии. Уральцы считались весьма зажиточными казаками — не в последнюю очередь благодаря богатейшим рыбным угодьям северо-восточного Прикаспия. Плюс, среди них было множество старообрядцев, которые традиционно вели свое хозяйство предельно ответственно, не отвлекаясь на мирские развлечения и алкоголь.

Советскую власть уральцы терпели несколько месяцев — в марте 1918 года они разогнали у себя в области большевистские ревкомы и уничтожили посланные на подавление восстания карательные отряды. Российский историк Алексей Олейников пишет в этой связи:

«Уральское казачество стало уникальным историческим феноменом, показав практически 100-процентную невосприимчивость к большевизму… Все боеспособные казаки (около 25 тысяч человек) оказались в рядах противников Советской власти».

Почти полтора года казаки, объединившиеся в Уральскую армию, успешно защищали свою территорию, нанося время от времени тяжелые поражения большевикам. Самым известным из таких сражений — во многом благодаря советской мифологии — стал разгром 25-й стрелковой дивизии Василия Чапаева в станице Лбищенская. В январе 1919 года казаки оставили Уральск и отступили в низовья одноименной реки, а часть из них и вовсе разошлась по домам. Правда, вскоре развернутый большевиками террор заставил их вновь взяться за оружие. На этот раз уральцы решили избрать себе предводителя, без которого они оставались с весны 1917 года, когда последний наказной атаман войска Николай Распопов погиб во время беспорядков в Санкт-Петербурге.

В марте 1919 года новым атаманом уральцев на войсковом съезде в Гурьеве (Атырау) был избран казак Гурьевской станицы (сегодня — село Кенорис Атырауской области Казахстана) Владимир Сергеевич Толстов. Первую мировую он закончил в звании полковника, а с большевиками сражался еще с января 1918 года, когда принял участие в антисоветском восстании астраханских казаков. Под командованием Толстова Уральская армия, подчинявшаяся сначала Колчаку, а затем Деникину, долгое время на равных сражалась с красными, но после краха фронта в Сибири и провала попыток белых наступать на Москву, перелом в пользу советов произошел и в Прикаспии. Сказались высокие потери личного состава, отсутствие мобилизационных резервов, хроническая нехватка современного вооружения и боеприпасов у уральцев. Вдобавок на сторону большевиков перешли казахские части Алаш-Орды, до этого воевавшие вместе с белыми.

Страдая от болезней и голода, подвергаясь постоянным атакам красноармейцев, казаки отходили в низовья Урала (Жайыка). 5 января 1920 года большевики взяли Гурьев — теперь путь на запад войскам Толстова был окончательно отрезан. Поскольку северная часть Каспия к этому моменту замерзла, эвакуация по морю тоже стала невозможной. Впрочем, еще за несколько дней до падения Гурьева в поселке Сарайчике атаман Толстов созвал военный совет, на котором было решено уходить вдоль восточного берега моря на юг к Персии, или даже дальше — к англичанам в Месопотамию (Ирак). Ближайшей целью ставилось достигнуть Форт-Александровского. Отсюда можно было установить связь с Туркестанской армией ВСЮР Бориса Казановича, которая еще удерживала территорию вокруг Красноводска (современный Туркменбаши), или эвакуироваться на западный берег Каспия.

Холод и голод

Под начальством Толстова все еще оставалось около девяти тысяч вооруженных казаков и свыше шести тысяч беженцев из числа членов их семей, включая женщин, стариков и детей. К уральцам примкнули также члены английской миссии, некоторые из астраханских казаков. Всем им предстояло пройти около тысячи километров в мороз, достигавший -37 градусов по Цельсию, почти не встречая человеческого жилья. Один из участников тех событий, хорунжий Уральского казачьего войска Леонтий Масянов пишет о начале похода:

«Почти все вышли наспех и без должной подготовки к голой безлюдной пустыне в Крещенские морозы. Много людей, особенно больных, осталось уже в Жилой Косе — рыбацком поселке, находившемся сравнительно недалеко от Гурьева... Рассказывали про одну пулеметную команду, которая была в составе 60 человек и которая, остановившись на ночлег прямо на снегу, замерзла вся. Один молодой офицер, у которого отмерзли руки, просил проходивших пристрелить его, но никто не решался это сделать».

Как отмечает российский историк, эксперт по вопросам казачества в период Гражданской войны Андрей Ганин, нечеловеческие условия похода озлобляли людей. От сильных ледяных ветров, дующих из степи в сторону Каспия, казаки прятались под фургонами, грелись, прижимаясь к лошадям и верблюдам или выкапывали специальные ямы. И когда кто-то замерзал в такой яме насмерть, его тело просто выкидывали наружу, чтобы другой мог занять освободившееся место.

Помимо холода уральцев массово косил тиф и пневмония — после каждого ночлега на месте оставались трупы умерших, которых не было ни сил, ни возможности хоронить. В большинстве отрядов запасов продовольствия хватило лишь до половины пути, так что пришлось питаться мясом павших животных, часто в сыром виде, поскольку готовить было не на чем. Только за 300 километров до Форта-Александровский казакам стали встречаться заготовленные ранее по приказу Толстова кибитки с продовольствием и фуражом, которые еще не успели разграбить кочевавшие здесь казахи. Военные столкновения с последними происходили на протяжении всего перехода.

Традиционно отношения между уральцами и казахами были сложными и переменчивыми, включая как периоды сотрудничества, так и продолжительные конфликты. Казаки постоянно проникали на земли, уже освоенные казахами, участвуя в усмирении бунтов кочевников в царские времена. Сама жизнь «инородцев» среди уральцев тоже была несладкой. Масянов признается:

«Они были бесправны, служили у казаков пастухами, работали на полевых работах и, нужно сознаться, казаки их сильно эксплуатировали. Некоторые одалживали им в течение зимы чай, сахар, муку и деньги под большие проценты, они должны были отрабатывать летом».

Теперь же, когда обессиленные уральцы шли по земле, на которой они полвека назад помогали подавить кровавое Адаевское восстание 1870 года, местные казахи, пользуясь бедственным положением людей Толстова, нападали на небольшие группы отступавших, убивали и грабили их. По свидетельству очевидцев, кочевники отрубали у насмерть замерзших уральцев ноги, чтобы затем оттаять их и снять сапоги.

Часть казаков, включая большинство оренбуржцев, вернулась обратно. Многие, особенно больные и раненые, женщины с детьми, остались в Жилой Косе — небольшом рыбачьем поселке в устье Эмбы, ныне исчезнувшем. «Настигшие красные многих там прикончили», — отмечает Масянов. Толстов со своей стороны в книге «От красных лап в неизвестную даль» указывал, что пленных, захваченных на Жилой Косе, большевики «гнали обратно пешими, предварительно оголив их в достаточной степени».

Провал эвакуации

К Форт-Александровскому по итогам 57-дневного перехода из почти 16 тысяч человек вышли всего 3 тысячи, по большей части больных и обмороженных. Атаман Толстов так описывал посещение местного лазарета, где лежали его бойцы:

«Прохожу по койкам. Страшная вонь разложившегося мяса, смешанная с прокисшим запахом немытых тел, вид отвалившихся ступней, гноящиеся, изуродованные конечности, — хорошая иллюстрация гражданской войны».

К великому сожалению уральцев, переход, обернувшийся для них такими страданиями, во многом утратил смысл — Туркестанская армия Казановича была окончательно разгромлена и ее остатки на кораблях Каспийской флотилии эвакуировались из Красноводска в Дагестан. Только небольшая часть белогвардейцев вместе с англичанами отступила в Персию. По сути, на этом белое движение в Западном Туркестане закончилось. Армию ВСЮР разбили и на юге России. Деникинцы стремительно отступали на Кавказ, куда решил эвакуировать своих людей и Толстов.

Правда, с этим возникли большие проблемы. Пришедшие из Петровска (Махачкалы) суда белых брали на борт в первую очередь различные грузы, например, соль, а людей — уже по остаточному принципу. Причем предпочтение отдавалось «иногородним» — так казаки называли всех, кто не принадлежал к их кругу. Только в самом конце, когда к Форт-Александровскому стали подходить войска красных, началась погрузка на пароходы «Опыт» и «Милютин» казачьих семей и самих бойцов-уральцев, в основном раненых и обмороженных.

Когда на борт перенесли большую часть военного имущества казаков, а также войсковую казну, в море появились боевые корабли большевиков. Капитаны «Опыта» и «Милютина» отправились в открытое море преследовать противника. В Форт-Александровский эти пароходы так и не вернулись, так что прижатые к берегу казаки, на которых уже начали сыпаться снаряды противника, оказались в безвыходном положении. Большевики предложили им сдаться, обещая сохранить пленникам жизнь, и казаки, по словам Масянова, не выдержали:

«Раздававшиеся выстрелы орудий и пулеметов, полная темнота и казаки, вынесшие двухлетнюю гражданскую жестокую войну и ужасы зимнего похода, помня разрушенные станицы и брошенные семьи, потеряли импульс к сопротивлению, тем более, что впереди был снова поход по бескрайним пустыням Туркестана и уже, на сей раз, без коней, верблюдов и безо всяких ресурсов — казаки сдались».

Всего большевики захватили более 1600 уральцев, их высшие офицеры, несмотря на ранее данное красноармейцами обещание, были вывезены в Россию и там расстреляны. Казнили и 72-летнего генерала Сергея Толстова — отца атамана. В гражданской войне он участие не принимал, но эмигрировать отказался, заявив: «Пусть лучше мои кости зароют здесь, на Родине».

Сам же Владимир Толстов сдаваться не пожелал. Собрав вокруг себя рядовых казаков, офицеров, юнкеров, гражданских лиц, включая женщин и детей — всего 214 человек — он повел этот отряд на юг, в Персию. Как признавал позже в своих воспоминаниях атаман, с учетом всех обстоятельств — это был поход «в полную неизвестность», но его люди предпочли бы скорее «умереть вместе в степи, чем в руках красных и, быть может, порознь». Среди сопровождавших Толстова была и его семья, включая супругу, детей и тещу.

Жара и жажда

Казаки вышли из Форт-Александровского 4 апреля 1920 года. В основном пешие, без достаточных запасов продовольствия и медикаментов. Идти предстояло почти полторы тысячи километров. Большевики еще несколько раз отправляли вдогонку атаману предложения сдаться, но Толстов оставил их без ответа. В окрестностях форта удалось раздобыть несколько десятков верблюдов и лошадей, пополнить запасы муки и воды, которую пришлось транспортировать в ведрах — другой тары у казаков не было. Зато имелось почти три миллиона рублей, выпущенных в годы гражданской войны разными правительствами белых: на Кубани, на Дону, в Сибири. Только вот реально эти банкноты ничего не стоили, и поскольку казахи, по признанию Толстова, были бумажными деньгами «совершенно недовольны», уральцам часто приходилось пополнять запасы продуктов, прибегая к реквизициям, а проще говоря — отбирая скот у жителей тех редких кочевий, что встречались им на пути. Пытаясь вернуть своих баранов и верблюдов, казахи по ночам нападали на лагерь казаков, часто это заканчивалось взаимным кровопролитием. Помимо прочего, в море то и дело появлялись неопознанные суда, с которых в сторону казаков периодически летели снаряды.

Через две недели с начала похода от Толстова отделился отряд капитана Решетникова в количестве 17 человек, которые решили идти на восток — в Хиву. К концу апреля уральцы, двигавшиеся от колодца к колодцу и повально страдавшие от дизентерии из-за плохой воды, добрались до промысла Киндерли. Здесь другая группа казаков и офицеров — всего 34 человека — рассорилась с атаманом и решила двигаться дальше самостоятельно.

Часть из них, возглавляемая полковником Ереминым, была перебита казахами. Другие, которыми руководил генерал Владимир Моторный, под Красноводском попали в плен к красным. В 1931 году Моторного расстреляют якобы за подготовку контрреволюционного мятежа в Москве. Лишь небольшой кучке уральцев во главе с полковником Тимофеем Сладковым (тем самым, что разбил дивизию Чапаева у Лбищенкской) удалось достичь Персии по морю.

Отряд Толстова таким образом сократился до 163 человек. После Киндерли заканчивались земли казахов и начиналась территория туркменских племен. Как пишет в своих мемуарах Толстов, между двумя народами долгие годы шла вражда и теперь его отряд двигался по некой нейтральной полосе:

«У киргиз (то есть казахов) с туркменами была война. Наши киргизы с неудовольствием, вполне понятным, говорили, что теперь туркмены хорошо вооружены, но при этом с гордостью замечали, что и у них время не было потрачено зря. И, действительно, обе стороны не дремали и разошлись друг от друга. Первыми отошли туркмены от налетов киргизских шаек, которые, будучи хорошо вооружены, конечно, могли справиться с плохо вооруженными туркменами. Когда же туркмены хорошо вооружились, то киргизы, в свою очередь, отошли от своих колодцев; таким образом и получилась нейтральная полоса, в которую мирно настроенные как киргизы, так и туркмены, боятся показываться».

В районе залива Карабогазгол казаки впервые встретили туркмен. По словам Масянова:

«Так как у нас, хотя и скудно, но все было, вели мы себя с туркменами, как агнцы, ничего у них не брали, купить же не могли ничего, так как бумажные деньги, которые нам приходилось всучивать киргизам, туркменами не принимались».

Тем временем наступил май. Жара, а с ней и жажда усиливались, а вот количество колодцев с пригодной водой по пути сократилось — впереди был самый трудный участок пути, ведь уральцы вступили в пределы Каракумов. С другой стороны, туркмены на этом отрезке казаков никак не тревожили — напротив, они довольно дружелюбно встречали отряд и даже предоставляли проводников.

Вскоре караван Толстова пересек древнее русло Амударьи (Узбой) и через несколько дневных переходов вышел на железную дорогу, ведущую из Красноводска в Ташкент. Встречи с разъездами красных удалось избежать, хотя в какой-то момент в нескольких километрах от уральцев над кибитками туркмен и кружил аэроплан.

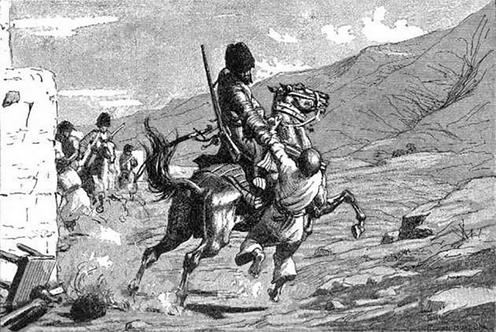

Далее на юг от железной дороги отряд двигался по все более холмистой местности, продолжая, как пишет Масянов, «страдать от бешеной жары и жажды». С туркменами предпочитали не контактировать в том числе из-за того, что к большевикам они были настроены вполне дружелюбно. Однако серьезные неприятности начались чуть позже, когда уральцы добрались до реки Атрек. Кочевавшие здесь туркмены-ак-атабайцы несколько раз обстреливали отряд, устраивали засады и делали попытки напасть на казаков, потерявших в этих стычках убитыми пятерых человек.

Туркмены захватывают пленника. Рисунок из Сборника географических, топографических и статистических материалов по Азии. Выпуск V, 1883 год

Туркмены захватывают пленника. Рисунок из Сборника географических, топографических и статистических материалов по Азии. Выпуск V, 1883 год

Двое суток отряд шел без остановки на ночлег, отбивая постоянные атаки ак-атабайцев. Лишь покинув территорию этого племени, уральцы смогли выдохнуть. И все же опасность постоянно сохранялась: сначала казаки только благодаря сопровождавшему их казаху Сарману избежали очередной засады, а затем, во время переправы через реку Горган, за которой начинались земли персов, туркмены вновь подвергли отряд обстрелу. Один казак был убит, еще несколько ранены, а теща и трехлетняя дочь атамана едва не утонули, сорвавшись с плота.

Наконец, 2 июня 1920 года уральцы достигли города Рамиан, где уже располагались персидская администрация. 60-дневный переход закончился. Несмотря на все тяжести пути, три четверти из тех, кто тронулся в путь из Форта-Александровского, достигли конечного пункта.

В неизвестную даль

По окончании похода выбившиеся из сил люди Толстова все как один «свалились больными малярией и дизентерией — организмы у всех сдали». Несколько человек, включая одного генерала, скончались в Рамиане от болезней и от ранений, полученных во время стычек с туркменами. Подводя итог похода, Толстов писал:

«Моему отряду по карте надо было пройти не менее 1500 верст, имея запасов провианта всего-навсего на 20 дней, тогда как пути нам было не менее чем на 40. На остальное время его, значит, надо было доставать, что мы и делали, не останавливаясь перед возможностью драться как с киргизами, так и с туркменами, чего часть из них, уходя от нас, сознательно избегала… Не хочется верить, что все мы поумираем где-нибудь на чужбине. Будем надеяться на бога, чтобы он привел кому-нибудь из нас снова быть на Урале».

Намереваясь дальше продолжать войну с большевиками, атаман установил связь с англичанами в Тегеране и предложил им создать уральскую часть в составе экспедиционного корпуса в Персии. Сначала британцы выразили интерес, но затем отказались от этой идеи. Казаков поместили в лагере для беженцев в Басре. Некоторые офицеры остались служить в Персидской казачьей дивизии, но она вскоре была расформирована.

В Басре уральцы встретились с теми, кто ушел из Киндерли с Тимофеем Сладковым. Этот офицер впоследствии вместе с уволенными со службы инструкторами Персидской казачьей дивизии отправился кружным путем во Францию. Там Сладков активно участвовал в жизни местной русской колонии, помогая уральским казакам выбираться из Советской России. Толстова же с основной массой его людей и бежавшими от большевиков моряками Каспийской флотилии англичане в августе 1921 года перебросили во Владивосток. Приморье на тот момент оставалось единственным российским регионом, где еще держалось белое правительство.

Когда осенью 1922 года Красная армия вошла во Владивосток, уральские казаки эвакуировались в Китай. Часть из них осела в Харбине, часть переправилась в Европу, а сам Толстов вместе с 62 верными ему казаками отплыл в 1923 году из Шанхая в австралийский Брисбен. Причем проезд всей группы атаман оплатил из собственного кармана. С собой Толстов вывез знамена Уральского казачьего войска. Центром проживания уральцев на Зеленом континенте стал городок Кордальба, где в 1924-1934 годах осело около полутораста русских, половину из которых составляли уральцы. Занимались они в основном сельским хозяйством, а сам Толстов, начав с работы грузчиком, впоследствии стал фермером-хлопкоробом. Скончался он в 1956 году. Дети и внуки последнего уральского атамана до сих пор проживают в Австралии.

В последовавшие за Гражданской войной годы в адрес Толстова было высказано немало претензий со стороны бывших соратников — его обвиняли в пренебрежении казачьими традициями и в самоуправстве. В более поздних публикациях ему даже ставили в вину массовую гибель уральцев во время зимнего перехода в Форт-Александровский. Так или иначе уральское казачество ждала печальная участь. В 1930-е годы многие из оставшихся на родине либо вернувшихся казаков подверглись репрессиям. А когда перед Второй мировой войной советские власти частично восстановили традиции донцов, кубанцев и терцев, уральцев этот процесс не коснулся — их войско навсегда ушло в историю.

-

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию

30 января30.01Когда Иран имел значениеПочти 300 лет назад Центральная Азия едва не превратилась в персидскую провинцию -

29 января29.01ФотоСтимпанк на восточном базареВ театре «Ильхом» проходит выставка Бобура Исмаилова «Дневник путешественника»

29 января29.01ФотоСтимпанк на восточном базареВ театре «Ильхом» проходит выставка Бобура Исмаилова «Дневник путешественника» -

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии

26 января26.01Тадж-Махал: между любовью и политикойПутешествие в «райский сад» Бабурида, ставший чужим в современной Индии -

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

19 января19.01ФотоСорок лет любви к природеВ Ташкенте прошла XL юбилейная выставка «Художник и природа»

19 января19.01ФотоСорок лет любви к природеВ Ташкенте прошла XL юбилейная выставка «Художник и природа»