Арабское завоевание Центральной Азии в первой половине VIII века навсегда изменило ее политический и культурный ландшафт. Но несмотря на то, что сегодня многие вещи, привнесенные тогда захватчиками, в первую очередь — религия, воспринимаются нами как должное, столетия назад народы региона отчаянно сопротивлялись внешней агрессии. Антиарабские восстания не прекращались в Центральной Азии еще долгие годы после того, как халифат окончательно утвердился на ее землях. И одним из самых крупных выступлений местного населения стало восстание под руководством пророка Муканны, загадочная личность которого интересовала и Наполеона, и масонов, и известных писателей нашего времени.

На восточной окраине халифата

Первые попытки вторгнуться на земли Согда к востоку и северу от Амударьи или, как их называли арабы, — в Мавераннахр (Трансоксания), то есть «за рекой», армии халифата предприняли еще в середине VII века, сразу после окончательного разгрома иранского царства Сасанидов. Однако начавшаяся в созданном пророком Мухаммедом государстве гражданская война (первая фитна) на некоторое притормозила внешнюю экспансию халифата. Лишь после прихода к власти династии Омейядов и окончательного покорения Хорасана арабы приступили к дальнейшим завоеваниям.

К началу вторжения арабских войск в Мавераннахр здесь не было единого, централизованного государства, а вот единая религия была — почти по всему региону господствовал зороастризм, имелись также крупные общины христиан-несторианцев и, по всей вероятности, буддистов. Кочевники-тюрки, обитавшие за Сырдарьей и к востоку от Ферганской долины, исповедовали тенгрианство.

При этом каждый город и каждое крупное согдийское поселение были политически самостоятельными. Таджикский историк Садриддин Айни перечисляет среди таких независимых территориальных образований Бухару, Самарканд, Нахшаб (Насаф, ныне — Карши), Кеш (Шахрисабз), Шуман (или Шаман) и другие. Выступить единым фронтом против завоевателей у местных правителей, разумеется, не получилось — часть их них и вовсе сразу перешла на сторону арабов и добровольно приняла ислам.

При омейядском губернаторе Хорасана (северо-восточный Иран) Убайдуллахе ибн Зияде арабская армия переправилась через Амударью и привела к покорности Бухару, где правила старая согдийская династия Бухархудатов. Затем были завоеваны Самарканд, Нахшаб и Кеш. Завоевание Шаша (Ташкента) и Хорезма было прервано очередной междоусобицей в халифате (вторая фитна), по завершении которой новый наместник Хорасана Кутейба ибн Муслим предпринял целую серию походов в Мавераннахр, усмирив не только ранее покоренные области, но и продвинувшись на восток до Ферганской долины. Некоторые местные государства были напрямую присоединены к владениям халифа, другие стали его данниками.

Тем не менее покоренные народы не всегда окончательно попадали под власть Омейядов — как только в халифате возникала новая смута, они тут же сбрасывали власть арабов, отрекались от ислама и возвращались к старым верованиям. Жителей Согда поддерживали и тюрки, периодически вторгавшиеся с восточного берега Сырдарьи.

Больше полувека война арабов с коренным населением региона не могла выявить победителя — сражения местных правителей с захватчиками проходили с переменным успехом, некоторые города, например Бухара, неоднократно подвергались разорительным штурмам, часть из которых удавалось отразить. Многие жители Согдианы покинули свои дома и ушли дальше на восток, не желая признавать власть арабов, которые ставили себя выше любых других народов, даже тех, что приняли ислам. Только когда в самом халифате династию Омейядов сменили Аббасиды, при которых арабы во многом утратили привилегированное положение в исламском обществе, упрямые согдийцы стали привыкать как к новой власти, так и к новой религии, которая ее цементировала.

Это, правда, не означало, что восточные окраины халифата зажили спокойной жизнью: помимо существования постоянной внешней угрозы со стороны тюрок и китайцев, здесь продолжились бунты простого населения и элит — как коренных против пришлых, так и самих мусульман против центральной власти. Собственно, и движение Аббасидов набрало популярность в соседнем Хорасане прежде всего как оппозиционная сила в исламской общине. Лидер местной фронды Абу Муслим, перс по происхождению и мусульманин-неофит, одним из первых поднял оружие против Омейядов, занял Мерв, разгромил правительственную армию на реке Большой Заб и открыл дорогу к престолу первому аббасидскому халифу ас-Саффаху.

Земледельческое и городское население Хорасана и Мавераннахра, рассчитывавшее, что с падением Омейядов в 750 году их положение изменится, активно поддерживало Абу Муслима. Среди его ближайших последователей числилось немало уроженцев здешних краев, одним из которых и был Хашим ибн аль-Хаким, позже ставший известный как Муканна.

Прачка, фокусник и воин

Основная информация об этом человеке содержится в «Истории Бухары» согдийского историка X века Наршахи, откуда ее потом переписывали многие выдающиеся умы прошлого. Например, Аль-Бируни, почти дословно повторяя первоисточник в части происхождения Муканны, пишет:

«Хашим ибн Хаким, известный под именем ал-Муканна (буквально, «закрытый покрывалом») появился в Мерве в селении, называющемся Кава Каймардан. Из-за своего одноглазия он закрывался зеленым шелком; он объявил себя божеством и [утверждал], что он воплотился, так как никто не может видеть [бога[, пока он не воплотится».

По всей вероятности, Хашим ибн аль-Хаким действительно происходил из окрестностей Мерва. Отец его был родом из Балха и служил одним из сархангов (офицеров) эмира Хорасана. Наршахи, говоря о родословной Муканны, уточняет и род занятий будущего пророка:

«Он раньше занимался прачечным ремеслом, а потом предался изучению наук и собрал сведения всякого рода. Он изучил фокусничество, науку о способах обманывать и о талисманах; хорошо изучив фокусы, он начал также выдавать себя за пророка... Муканна… был очень хитрым человеком. Он прочел много книг по древним наукам и приобрел большое искусство в волхвовании».

Год рождения Муканны доподлинно неизвестен, но если учесть, что в 742 году он уже сражался как один из командиров в войске Абу Муслима, то, очевидно, к этому времени ему должно было быть не менее двадцати лет. Следовательно, можно предположить, родился Муканна около 720 года или несколько позже.

Садриддин Айни считает утверждение Наршахи о том, что по молодости Муканна стирал белье, ошибкой перевода — в реальности он якобы трудился отбеливальщиком (или красильщиком) тканей, что было намного более технологичной и, следовательно, более престижной профессией. Однако, так или иначе, после начала восстания Абу Муслима набравшийся к тому времени книжного уму-разуму молодой аль-Хаким посвятил себя военному делу и государственной службе.

Когда после свержения Омейядов и смерти первого аббасидского халифа престол занял его брат Аль-Мансур, отношения центральной власти с Абу Муслимом, который на тот момент занимал пост наместника Хорасана, резко обострились. В Багдаде опасались, что авторитетный региональный правитель будет стремиться к большей власти, а тот в свою очередь смотрел на аль-Мансура сверху вниз, полагая, что халиф именно ему обязан своим положением. Позже Абу Муслима отозвали из Хорасана, доверив ему управление Сирией и Египтом, однако, когда он отправился на встречу с халифом в Ирак, убийцы, посланные аль-Мансуром, зарезали наместника, бросив его труп в Тигр. Было это в 755 году.

После убийства Абу Муслима ситуация на востоке халифата в отсутствие твердой региональной власти снова стала накаляться: в том же 755 году на граничащих с Мавераннахром иранских землях произошло крестьянское восстание Сумбада-мага, когда за оружие одновременно взялись и зороастрийцы во главе с ибн аль-Мукаффой. При этом не утихали народные волнения и в Бухаре с Самаркандом, где Абу Муслим еще в бытность хорасанским наместником, объединившись с местной знатью, подавил мятеж Шарика ибн-Шейх ал-Махри, шиита-араба, поднявшего на борьбу с властями более 30 тысяч крестьян и ремесленников.

Советский историк-востоковед Александр Якубовский так объясняет новый подъем освободительного движения в регионе:

«С первых же дней прихода к власти аббасидской династии стало совершенно ясно, что все эти обещания народу были даны аббасидами для того, чтобы использовать силу народного гнева против омейядов. Аббасидская власть со своим богатым и пышным двором, со своими бесплодными войнами против Византии обходилась народам халифата еще дороже, чем омейядская… Ярче всего это разочарование народных масс в первые же годы аббасидской власти обнаружилось в Мавераннахре в Бухаре и ее окрестностях».

И как раз в этот период, в условиях роста градуса сопротивления восточной окраины халифата центральной власти, аль-Хаким, служивший, по некоторым данным, визирем у нового хорасанского наместника, и занялся проповедями. За основу своих идеологических конструктов он взял маздакизм — религиозное течение, возникшее еще в государстве Сасанидов в V веке.

Взять и поделить

Получившее имя в честь своего основателя ответвление зороастризма возникло в V веке с подачи персидского мобеда (священнослужителя) Маздака. Он в годы правления в Иране царя Кавада I объявил себя пророком Ахурамазды — верховного божества огнепоклонников, — и выдвинул свою концепцию мироздания, в которой, в частности, постулировались идеи социального равенства и необходимости борьбы за справедливое распределение благ. Как и зороастризм, учение Маздака содержало элементы дуализма, представляя борьбу между светлым, добрым началом и темным, хаотичным началом как основу бытия.

При этом Маздак критиковал купавшееся в роскоши официальное персидское духовенство и фактически призывал к социальной революции, предлагая распространить общественную собственность не только, например, на землю и средства производства, но и якобы на жен. Впрочем, в последнем случае некоторые исследователи склонны видеть передергивание со стороны исламских историков, писавших о Маздаке в более поздние века и относившихся к нему в целом критически.

Еще при жизни Кавада I Маздак лишился изначальной поддержки при царском дворе и был казнен — то ли закопан в землю живьем, то ли расстрелян из луков. Однако провозглашенные им идеи продолжали пользоваться популярностью, и именно их взял на вооружение аль-Хаким. Как пишет ведущий российский востоковед Василий Бартольд, в период до 776 года Хашим объявил своим приверженцам, что в нем воплотилось Божество, как до него в Адаме, Ное, Аврааме, Моисее, Иисусе, Мухаммеде и Абу Муслиме: он постоянно закрывал лицо зеленым покрывалом (отсюда и его прозвище «Муканна», то есть «закрытый», «скрытый») и уверял, что простые смертные не могли бы выдержать исходящего от его лица света.

Есть версия, что маска, закрывавшая лицо Аль-Хакима, была сделана из золота — об этом говорится, например, в «Равзат-ус-сафо» («Садах чистоты») персидского историка Мирхонда. Но вот мотивы, заставившие Муканну скрыть свою внешность, трактуются исламскими источниками более приземленно — по словам Наршахи, лидер антиправительственного восстания «был очень безобразен, и голова его была покрыта паршой и лысая, при этом он был кривой на один глаз». Но опять-таки, с точки зрения современных исследователей, такая малоприятная картинка может быть следствием аббасидской пропаганды тех времен.

Как отмечает Садриддин Айни, отсутствие одного глаза — не такая уж редкость по тем временам, а «плешивость скрывается от посторонних взоров под простой шапкой или тюбетейкой, а не под маской». Причину же, по которой Муканна, скрывал свое лицо, Айни объясняет желанием избежать слежки со стороны соглядатаев власти:

«Приступив к тайной подготовке нового восстания против арабских захватчиков и ислама, он вынужден был надеть маску, чтобы изменить свою внешность и таким образом избавиться от преследования халифских шпионов».

Мавераннахр в огне

Александр Якубовский относит начало проповедей Муканны и появление его первых адептов к концу 750-х годов. Тогда, впав в немилость из-за своих крамольных речей, аль-Хаким был выслан в столицу халифата, где угодил в зиндан и провел за решеткой несколько лет. Сбежав из тюрьмы с помощью своих сторонников, он снова объявился в Мерве, где стал рассылать по окрестным областям письма следующего содержания:

«Присоединитесь ко мне и знайте, что мне принадлежит царство, — (проклятие ему!), — мне принадлежит слава и достоинство Создателя. Кроме меня нет другого Бога, — (прах ему в рот!), — и всякий, кто за мной последует, будет в раю, а кто не последует, попадет в ад».

Однако в окрестностях Мерва, как в целом в Хорасане, проповеди Муканны не имели такого отклика, как на правом берегу Амударьи — в Мавераннахре. Именно туда, подальше от аббасидской администрации, новоявленный пророк и обратил свои основные усилия.

Первым селением, которое открыто объявило о своем присоединении к Муканне, стал Субах в окрестностях Кеша, жители которого взялись за оружие и убили местного арабского наместника.

Вскоре восстание «людей в белых одеждах» — считается, что это цвет был выбран, чтобы противопоставить его черному знамени Аббасидов, — распространилось на всю долину сначала Кашкадарьи, а затем и Зеравшана, охватив также крупнейшие города региона. В Бухаре Муканну поддержал один из последних правителей местной династии — Буниат, ранее принявший ислам, но теперь отрекшийся и от новой веры, и от служения халифу.

Последователи Муканны грабили караваны, нападали на селения, которые не хотели к ним присоединиться, убивали муэдзинов в мечетях и других духовных мусульманских лиц. Убедившись, что его идеи нашли в Согдиане полную поддержку, лидер восстания переправился через Амударью и вскоре обосновался в одной из крепостей, расположенной в западных отрогах Гиссарского хребта. Наршахи приводит название местности, где она была расположена — Санам, однако точные координаты этой локации неизвестны. Укрепившись там, Муканна направлял действия своих сторонников по всему Мавераннахру. Себя он окружил гаремом из 100 женщин — по утверждению Наршахи, «у него [Муканны] был обычай, что где бы ни была красивая женщина, ему сообщали, и он ее приводил и оставлял жить при себе».

В какой-то момент, согласно труду Наршахи, 50 тысяч человек из числа коренных жителей Мавераннахра и тюрков обратились к Муканне с просьбой явить им свой облик. Тот ответил, что видевший его лицо сразу же погибнет, но адепты заявили, дескать, они готовы умереть лишь бы лицезреть пророка. Муканна, видимо, вспомнив приобретенные ранее навыки фокусника, распорядился, чтобы в тот момент, когда взошло солнце, все сто жен направили солнечные лучи посредством зеркал на его лицо. В виде такого сгустка солнечного света он и явился своим последователям, еще более укрепив их в мысли, что перед ними некая божественная сущность.

Постепенно восстание Муканны набирало обороты. По словам Якубовского, успехи «людей в белых одеждах» произвели на арабов весьма сильное впечатление. Из Мавераннахра, как пишет исследователь, началась настоящая эмиграция. После того как группа согдийских беженцев из числа сторонников халифата появилась даже в Багдаде, аль-Махди настолько обеспокоился событиями на востоке, что решил взять в свои руки руководство военными операциями против Муканны. Якубовский отмечает:

«Это решение было обусловлено отчасти тем, что в высших кругах аббасидского общества было опасение, что ислам может погибнуть, а учение Муканны победить».

В поисках союзников против халифа Муканна обратился за помощью к тюркам, чьи мобильные отряды стали нападать на арабские караваны, отрезая пути снабжения отправленной на подавление восстания армии халифа. И все же вскоре властям удалось навести порядок в окрестностях Бухары, ее правитель, сочувствовавший Муканне, был убит, после чего центр движения «людей в белых одеждах» сместился восточнее и южнее — к Кешу, Самарканду и в долину Кашкадарьи.

Здесь восстание продолжалось еще почти десяток лет, пока Муканна не был, наконец, осажден в своей крепости и не погиб при ее взятии арабами. Наршахи относит его гибель к 782-783, а Аль-Бируни к 785-786 годам:

«К нему собрались одетые в белое и тюрки; он объявил дозволенными для них [чужие] имущества и женщин, убивал тех, кто ему противоречил, и сделал для них законом все то, что говорил Маздак. Он рассеял войска ал-Махди и правил 14 лет, пока не был осажден и убит в 169 году [Хиджры]».

В источниках излагается несколько версий смерти пророка. По основной, Муканна, оказавшись в безвыходном положении, сжег себя в печи (тандыре), чтобы «его тело исчезло и его сторонники убедились в правильности его слов» — то есть, чтобы доказать свою божественную природу: мол, не сгорел, а перевоплотился. Наршахи утверждает также, что перед этим Муканна отравил всех своих жен, но одна из них, обманом отказавшись выпить яд, и стала свидетельницей его гибели.

По другим данным, пророк отравился и сам, а ворвавшиеся в крепость арабы, отрубив трупу голову, отправили ее аль-Махди. Есть версия, что Муканну все же убили при штурме крепости. И в этом варианте его голову также отослали халифу, который незамедлительно ее сжег.

Жизнь после смерти

Еще долгие годы по завершении восстания и гибели Муканны его последователи ожидали возвращения пророка после очередного перевоплощения. Вспышки отдельных мятежей «людей в белых одеждах» в последующие годы происходили в разных уголках Мавераннахра, заставив арабов в конечном итоге привлечь к управлению провинцией местную династию — Саманидов, с которых принято отсчитывать историю государственности в современном Таджикистане. Считается также, что учение Муканны оказало влияние на хуррамитов — это антиисламское и антиаббасидское движение, возникшее в странах Закавказья в VIII веке также после убийства халифом Абу Муслима.

Но что интересно, спустя почти тысячу лет после бурных событий в Мавераннахре Муканна и в самом деле формально перевоплотился, то есть обрел новую жизнь в художественных произведениях. Причем в качестве довольно неприятного персонажа. Сначала ему посвятил свой коротенький рассказ «Маска пророка» 18-летний младший лейтенант французской, еще королевской, армии Наполеон Бонапарт. Будущий император в 1787 году изложил свою версию смерти Муканны: в его интерпретации лидер «людей в белых одеждах», окруженный со всех сторон противником, совершает со своими людьми массовое самоубийство.

Далее Муканна появился у Томаса Мура в стихотворении «Покровенный пророк Хорасана», которое пользовалось большой популярностью и стало в свою очередь основой для одноименной оперы, поставленной в Германии в 1881 году. В этих произведениях в историю Муканны была вплетена любовная линия жрицы Зелики и воина Азима, а сам пророк выступал здесь персонажем зловещим, чья кончина от яда изображена в крайне мрачных тонах:

«Души моей успокоенья тайну.

Уйду не навсегда, и не случайно

Вернусь в кровавых отблесках зари,

И в честь мою, с усердием и тщаньем

По всей Земле воздвигнут алтари,

Где я глупцам за все воздам закланьем.

Вампиры, вурдалаки, упыри -

Жрецами станут в них и на крови

Мне поклянутся в Вере и любви».

Благодаря вновь обретенной популярности бывший отбеливальщик тканей из Мерва на рубеже XIX–XX веков стал в США талисманом двух масонских объединений: Мистического Ордена Скрытых Пророков Зачарованного Царства и женской организации «Дочери Муканны», причем последняя по состоянию на 1994 год насчитывала около пяти тысяч членов.

Наконец в 1934 году классик испаноязычной литературы Хорхе Луис Борхес, посвятив Муканне рассказ «Хаким из Мерва, красильщик в маске», окончательно похоронил его репутацию. Пророка он представил больным проказой жуликом:

«К нему угодливо приблизились два его военачальника и сорвали с него расшитое драгоценными камнями покрывало. Сперва все содрогнулись... Он был настолько одутловат и неправдоподобен, что казался маской. Бровей не было, нижнее веко правого глаза отвисало на старчески дряблую щеку, тяжелая бугорчатая гроздь изъела губы, нос был нечеловечески разбухший и приплюснутый, как у льва. Последней попыткой обмана был вопль Хакима: «Ваши мерзкие грехи не дают вам узреть мое сияние…» — начал он. Его не стали слушать и пронзили копьями».

Любопытно, что по этому рассказу уже в современной России был снят мультфильм, долгое время считавшийся утерянным. Только в 2018 году его удалось обнаружить и залить в Youtube. Авторы анимационной ленты включили в нее все, что так любили и Муканна, и Борхес, то есть мистику, религиозные и магические мотивы.

-

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима

21 января21.01Подмога не пришлаЧто ждет Иран во главе с 86-летним стариком, подавившим самый опасный протест в истории режима -

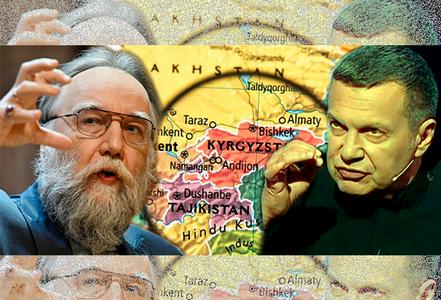

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

19 января19.01ФотоСорок лет любви к природеВ Ташкенте прошла XL юбилейная выставка «Художник и природа»

19 января19.01ФотоСорок лет любви к природеВ Ташкенте прошла XL юбилейная выставка «Художник и природа» -

16 января16.01«Не знаешь, Швейк, ты этих мадьяр»О венгерском вкладе в советизацию Центральной Азии

16 января16.01«Не знаешь, Швейк, ты этих мадьяр»О венгерском вкладе в советизацию Центральной Азии -

14 января14.01МетанозависимостьПочему Узбекистан вновь столкнулся с дефицитом газового топлива и повторно ограничил работу автозаправок

14 января14.01МетанозависимостьПочему Узбекистан вновь столкнулся с дефицитом газового топлива и повторно ограничил работу автозаправок -

12 января12.01ФотоИгра в классикаВ Ташкенте презентовали сборник «Рифат-наме»

12 января12.01ФотоИгра в классикаВ Ташкенте презентовали сборник «Рифат-наме»