На рубеже эр две гигантских империи — Римская и Китайская (Ханьская) — были гегемонами противоположных концов Евразии. Из-за огромных расстояний, разделявших эти государства, дипломатические и торговые контакты между ними носили спорадический характер, хотя позже именно вокруг маршрута первых путешественников от Средиземноморья к берегам Хуанхэ сложится Великий Шелковый путь. Разумеется, ни о каком военном противостоянии Рима и Китая тогда речи быть не могло — ханьцы никогда не заходили дальше Ферганской долины, а римские завоевания в Азии были ограничены берегами Каспия и Месопотамией, то есть территорией современного Ирака и западного Ирана. Тем не менее существует гипотеза, что солдаты двух сильнейший держав своего времени единожды все же скрестили оружие, и произошло это на реке Талас, в районе нынешней казахско-кыргызской границы. Давайте разбираться, могло ли такое произойти?

В Западном краю

Впервые китайцы всерьез обозначили претензии на Центральную Азию в самом конце второго века до нашей эры, когда несколько армий, посланных императором У Ди, попытались покорить государство Давань (Паркан), контролировавшее большую часть Ферганской долины. Несмотря на отчаянное сопротивление даваньцев, им все же пришлось признать верховную власть императора, хотя его контроль над новыми владениями — так называемым Западным краем — во многом был формальным. Да и не Центральная Азия на тот момент больше всего беспокоила правителей Ханьской державы — главной опасностью для империи вот уже не менее сотни лет были кочевники хунну, сформировавшие свое государство на северных границах Китая. Собственно, для защиты от набегов хунну и была в свое время построена Великая Китайская стена.

Тем не менее к началу первого века до нашей эры китайцам удалось не только проникнуть далеко на Запад, но и нанести хунну ряд чувствительных поражений — в том числе используя лошадей, которыми императора снабжали жители Ферганской долины. В 60-м году до нашей эры в государстве кочевников вспыхнула гражданская война, которая после некоторого периода противостояния всех против всех оформилась в борьбу за власть между двумя братьями, имевшими право на престол шаньюя (кагана), — Хуханье и Хутууса.

Первый из них, номинально являвшийся главой государства, решил обратиться за поддержкой к императору и вступил вместе со своим народом в китайское подданство. В свою очередь Хутуусе (известному с тех пор в китайских источниках как Чжичжи) ничего не оставалось, как тоже попробовать заручиться дружбой китайцев, отправив к ним в качестве заложника своего сына. Однако и сам император, и большинство хунну держали сторону Хуханье, так что его брату пришлось отправиться на запад, подальше от своих политических оппонентов.

Обосновавшись на современной казахско-китайской границе, Чжичжи разбил армии местных кочевников (динлинов, усуней), обложил данью Давань и установил дружеские отношения с правителями Кангюя — государства, центр которого обычно локализуется в междуречье рек Чу и Талас, тогда как его западные границы проводятся в районе Хорезма и Шаша (Ташкента). Однако затем Чжичжи рассорился с кангюйцами, убил несколько сотен и заставил местных жителей построить для него крепость предположительно в районе современного Тараза, хотя по другим данным это укрепление было возведено восточнее — на берегах реки Или. Крепость строилась в течение двух лет, она была окружена земляным валом, рвом и двойным частоколом со сторожевыми вышками.

В какой-то момент китайцы решили вернуть Чжичжи отданного в заложники сына, тем более хуннский ренегат, действовавший на западных рубежах империи как абсолютно независимый правитель, на словах изъявлял покорность китайской державе. Однако, когда сопровождавшая заложника делегация прибыла в ставку Чжичжи, тот приказал перебить всех китайцев и в дальнейшем на просьбы вернуть тела посланников отвечал оскорблениями. Это вкупе с военными приготовлениями Чжичжи заставило китайскую администрацию Западного края отправить против него 40-тысячную армию во главе с наместником Ганем Яньшоу и генералом Чэнь Таном.

Разбив союзные Чжичжи войска кангюйцев, ханьцы в 36-м году до нашей эры осадили врага в его крепости. Сдаться хуннский правитель отказался, так что вскоре китайцы под прикрытием града стрел подожгли частокол, а затем пошли на приступ. Чжичжи, раненный стрелой в нос, удалился в свои покои, где почти сразу и умер. Захватившие крепость солдаты императора отрубили покойнику голову, а заодно казнили почти полторы тысячи человек, включая жену и старшего сына Чжичжи. 145 солдат врага были захвачены во время битвы, а еще около тысячи сдались и были переданы китайским союзникам.

Среди пленных были и воины, которые, согласно «Жизнеописанию Чэнь Тана» (документу, вошедшему в официальную историю Ханьской династии), строились «подобно рыбьей чешуе», что, к примеру упоминается в изложении расстановки сил перед штурмом крепости:

«На следующий день войска двинулись вперед, подошли к городу Чжичжи, расположенному на реке Дулай (Или), и заняли позиции в 3 ли (около полутора километров) от города. Издалека было видно, что на стенах города шаньюя вывешены пятицветные знамена и там находится несколько сот человек, одетых в латы. Кроме того, из города выехало более 100 всадников, которые скакали взад и вперед вдоль стены, и вышло более 100 пехотинцев, которые построились, подобно рыбьей чешуе, у ворот и упражнялись в применении оружия».

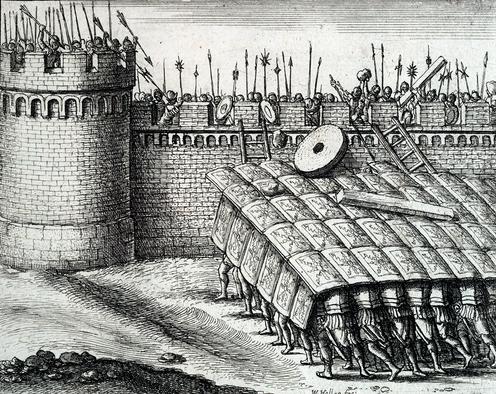

Эта «рыбья чешуя», сильно напоминающая внешне «черепаху» — боевой порядок римской пехоты, прикрытой щитами бойцов, — плюс некоторые характерные детали фортификации (двойной частокол, земляной вал, сторожевые башни) дали повод предположить, что на стороне Чжичжи сражались европейцы, невесть откуда взявшиеся посреди степей Центральной Азии.

Остатки армии победителя Спартака

Первым с таким предположением в начале 1940-х выступил американский синолог Гомер Дабс. По его словам, то, что группа воинов обрела вид «рыбьей чешуи», свидетельствует об их хорошей натренированности:

«Эти солдаты должны были сгруппироваться вместе и накрыться своими щитами. Этот маневр, требующий одновременности действия со стороны всей группы, особенно если он выполнялся перед самым нападением, требовал высокой дисциплинированности, какая возможна только в профессиональной армии. Единственными профессиональными, организованными в регулярные части солдатами того времени, о которых имеются данные, были греки и римляне, — кочующие и варварские племена бросались в бой беспорядочными толпами».

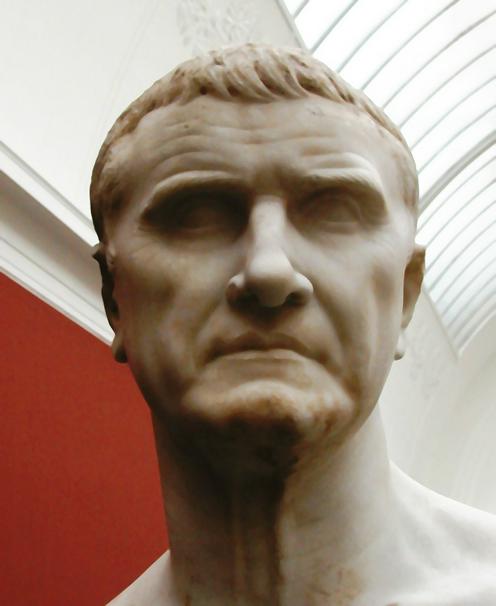

Греков Дабс отмел, поскольку щиты у них были, дескать, «маленькие и круглые», а вот римляне с их четырехугольными скутумами как нельзя лучше подходили для вышеуказанного описания. По мнению ученого, в рядах армии Чжичжи, по всей вероятности, оказались легионеры Марка Лициния Красса, который за 17 лет до упоминаемых событий был в пух и прах разбит парфянами в битве при Каррах (Харране).

Сам Красс, которого на один уровень с Цезарем и Помпеем вознесла победа над восставшими рабами Спартака, в бою с парфянами погиб, как и большая часть римской армии. Около десятка тысяч легионеров попали в плен и были отправлены победителями на поселение в Маргиану (Мерв) — то есть на северо-восточную окраину парфянской державы, которая непосредственно примыкала к землям Кангюя. Вообще это была обычная для парфян практика — они часто использовали пленных для защиты собственных границ.

Теорию Дабса поддержал Лев Гумилев в своем «Тысячелетии вокруг Каспия» представивший ее уже как данность:

«В 36 году до нашей эры отряд китайцев (ханьцев), преследуя хуннского князя, натолкнулся около города Талас в современном Казахстане на странных воинов, которые сдвинули большие четырехугольные щиты, выставили короткие копья и пошли в атаку на китайцев. Те удивились, посмеялись и расстреляли сомкнутый строй из тугих арбалетов. По выяснении оказалось, что побежденные были римскими легионерами из легиона, сдавшегося парфянам при Харране, где погиб триумвир Красс. Парфяне перевели пленных на свою восточную границу и при первой же надобности отправили их выручать своего хуннского друга и союзника».

Развивая свою мысль, Гумилев предположил, что Чжичжи установил союзные отношения с парфянами и получил от них помощь, чтобы справиться с юэчжи (тохарами) — кочевым народом, который пришел в Центральную Азию с востока и впоследствии положил начало Кушанской империи.

Дабс в своих размышлениях пошел еще дальше — он отверг мысль о том, что воинами «рыбьей чешуи» были жители Центральной Азии, обученные римским методам ведения боя, и предположил, что все взятые в плен при штурме крепости Чжичжи были бывшими легионерами. Впоследствии китайцы якобы использовали их военные навыки для охраны собственных границ, для чего и поселили бывших солдат Красса на краю пустыни Гоби, в деревне Лицянь провинции Ганьсу. Само название деревни, как считает Дабс, это отсылка к тому, как китайцы называли Римскую империю — хотя, справедливости ради, Рим, как и впоследствии Византию, китайцы называли обычно Дацинь, а вовсе не Лицянь.

Последние генетические исследования ДНК жителей тех мест, где когда-то находилась разрушенная в VIII веке деревня Лицянь, никаких заслуживающих внимания следов римского присутствия в Китае не обнаружили, и большинство современных историков считает всю историю с «пропавшим легионом Красса» не более чем красивым мифом. Тем не менее чисто теоретически вполне можно представить, что в армии Чжичжи ханьцам вместе с кочевниками действительно противостояли бывшие легионеры, хотя расстояние между границей Парфии, где они были поселены победителями Красса, и местом хуннского укрепления превышает тысячу километров. Во всяком случае, следов присутствия римлян в Центральной Азии находится пусть и не очень много, но достаточно, чтобы сделать такое предположение.

На половине Великого пути

Азиатская политика Римской империи, начиная с похода Красса, строилась вокруг противостояния сначала с парфянской, а позже — с персидской державой Сасанидов. Максимальных пределов экспансия Вечного города на восток достигла при императоре Траяне, завоевавшем Месопотамию и достигшем Персидского залива. Однако уже его преемник Адриан, понимая, что удержать эти окраинные провинции империя вряд ли сможет, отказался от них в пользу мира с Парфией и расширения торговых связей с Востоком.

В дальнейшем военные мероприятия римлян на азиатской границе протекали с переменным успехом. Они четырежды брали парфянскую (персидскую) столицу Ктесифон, но и сами были биты не раз — например, в 260 году, когда персы наголову разгромили армию императора Валериана, который попал в плен, где и скончался или был казнен.

Вместе с тем в периоды мира с парфянами и персами торговые контакты Рима со странами, лежавшими восточнее Каспия, в том числе с теми, что еще сохраняли наследие эпохи эллинизма, продолжали шириться.

Именно благодаря международной торговле (и, разумеется, более ранним походам Александра Македонского) Центральная Азия из мифической страны «по ту сторону Земли» превратилась в более-менее понятный западной цивилизации регион, откуда поступали не только материальные блага в виде бирюзы, войлока или, например, верблюдов, но также и различные религиозные воззрения, связанные в первую очередь с буддизмом и зороастризмом.

На территории самой Центральной Азии, которая по мере развития торговли между Востоком и Западом как бы аккумулировала богатства Индии и Китая перед тем, как они отправлялись в сторону Средиземного моря, римские купцы, согласно письменным свидетельствам, появляются в эпоху того же Адриана. Речь в данном случае идет о торговце по имени Тициан Маес, который, судя по словам астронома и географа II века Клавдия Птолемея, достиг некой «Каменной башни», располагавшейся, как считается, в горах Памира, на современной границе Китая и Таджикистана.

Однако обнаруженные артефакты говорят о том, что римляне могли проникать в регион и раньше — еще на раскопках кушанских захоронений в Северном Афганистане экспедиция Виктора Сарианиди обнаружила монету императора Тиберия (14-37 года), отчеканенную, по всей вероятности, в городе Лугдунум (современный Лион) римской Галлии. На раскопках в Хайрабад-тепе севернее Термеза была найдена монета правившего чуть позже Нерона. А в горах Таджикистана археологи нашли сразу целую россыпь римских монет I-II веков. В Узбекистане и Казахстане были обнаружены также детали римской одежды, римская керамика, а в пещерном комплексе Кара-Камар на узбекско-туркменской границе нашлась и надпись на латинском языке. В ней можно отчетливо разобрать имя «Гай Рекс», и иногда утверждается, что там же содержится упоминание 15-го Паннонского легиона. Он был создан Юлием Цезарем в 57-м году до нашей эры и впоследствии принял участие в злосчастном для римлян сражении при Каррах. Хотя на самом деле надпись, скорее всего, была сделана во времена императора Траяна, то есть спустя почти 200 лет после поражения Красса.

Впрочем, даже при наличии торговых контактов с римским миром Центральная Азия все равно оставалась для жителей Средиземноморья глубокой периферией, отделенной от восточных границ империи тысячами километров морей, гор и пустынь. Так что для тех, кому история с присутствием легионеров Красса на казахско-кыргызской границе кажется притянутой за уши, австралийский ученый Кристофер Энтони Мэтью в 2011 году предложил свою версию происхождения загадочных воинов.

Ферганские наследники Александра Великого

Статуэтка греческого гоплита, одетого во фригийский шлем, из захоронения III века до нашей эры к северу от Тянь-Шаня

Статуэтка греческого гоплита, одетого во фригийский шлем, из захоронения III века до нашей эры к северу от Тянь-Шаня

Мэтью, преподаватель Австралийского католического университета и ведущий специалист по древнегреческому военному делу, считает, что «формирование в виде рыбьей чешуи» соответствует тому, как сражались греческие гоплиты:

«Только большой аспис (овальный щит), который носил классический греческий гоплит, может быть использован для создания построения, напоминающего чешую рыбы. При построении в тесном строю, где на каждого человека приходится по 45 сантиметров строя, щит со средним диаметром 90 сантиметров (какой был у асписа) будет перекрывать достаточно пространства по обе стороны от воина. Когда правый край асписа выставляется вперед, а затем отводится назад поверх щита, который несет воин справа, это создает прочно сцепленную стену щитов».

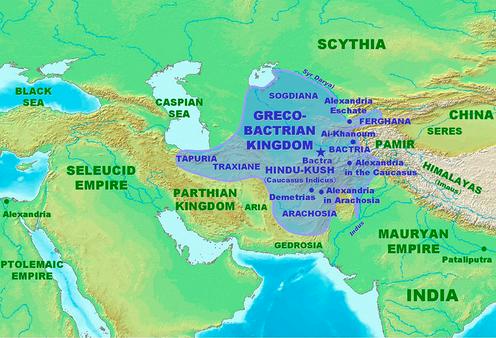

По мнению австралийского историка, воины, которых Дебс принял за римских легионеров, могли быть на самом деле потомками солдат Александра Македонского, которых тот почти за три века до битвы на Таласе привел собой из Греции в Центральную Азию и разместил впоследствии по многочисленным крепостям в Бактрии и Согдиане:

«Можно с уверенностью заключить, что потомки солдат в гарнизонах и поселениях, которые Александр основал в этом регионе, продолжили жить по греко-македонским традициям, включая и методы ведения войны».

Также Мэтью, который допускает, что пленных воинов китайцы могли переселить для защиты своих границ, высказал предположение, что топоним «Лицянь» мог быть связан не только конкретно с Римом, но и с любым не-китайским регионом, будь то римская провинция или одна из многочисленных Александрий, которые основал в Центральной Азии македонский царь.

Что же, Александр и его армия, действительно, оставили в истории Центральной Азии неизгладимый след. Однако к середине первого века до нашей эры ни одного из эллинистических государств здесь не сохранилось. Пала держава Селевкидов, а затем — под ударами саков и уже упоминавшихся юэчжи — и Греко-Бактрийское царство. Впрочем, покорившие большую часть региона кочевники еще долго чеканили монеты, имитирующие изображения греко-бактрийских царей Евкратида и Гелиокла. Собственно, и в Кушанском царстве, которое возникло спустя столетие после битвы на Таласе, греческие традиции прослеживались и в градостроительстве, и в искусстве, а язык эллинов вплоть до правления легендарного Канишки использовался в административном делопроизводстве.

В этой связи предположение австралийского профессора, который считает, что гоплиты в войске Чжичжи могли быть, например, выходцами из Давани (Ферганы), вполне имеет право на существование. После падения Греко-Бактрийского царства Фергана оставалась сильно эллинизированным регионом, само китайское название которого — Давань — по всей вероятности, является транслитерацией санскритского слова «явана», использовавшегося в Азии для обозначения греков. Причем предками местных жителей могли быть не только воины Александра, но и переселенные сюда персами еще до македонского нашествия греки городов Малой Азии.

Но тут есть небольшая загвоздка — если в рядах армии Чжичжи, действительно, сражались гоплиты из Ферганы, то для китайцев их методы ведения боя не должны были стать сюрпризом, ведь ранее отряды ханьцев, как говорилось выше, уже неоднократно проникали в Давань и воевали с местными жителями. Впрочем, в отличие от Дебса и Гумилева Кристофер Мэтью не делает никаких окончательных выводов, отмечая, что данная загадка так, наверное, никогда и не будет разгадана:

«Истинная природа людей в необычном строю перед стенами города на реке Талас в 36 году до нашей эры, возможно, никогда не будет полностью установлена из-за ограниченности исходных данных, доступных исследователям. Специалисты, изучающие эту странную, но увлекательную главу истории, могут иметь дело только с вероятностями, а не с абсолютами».

Но опять-таки, надежда есть всегда, и не исключено, что какие-то новые находки прольют свет на эту историю. Например, буквально пару лет назад в Таджикистане была обнаружена надпись на греческом языке, прославляющая кушанского царя I века Вима Такто. И возможно, где-то до сих пор сохраняются аналогичные записи о том, кого на самом деле встретили китайские солдаты в безымянной крепости на реке Талас.

-

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию

13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой

10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?

19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -

24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики

24 декабря24.12Очищать и ZIYAтьЧто Китай может предложить странам Центральной Азии в сфере «зеленой» экономики -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни