С возвращением в Белый дом Дональда Трампа старая битва между США и Китаем разгорелась сильнее прежнего. В самом конце января китайский дракон нанес неожиданный удар по американскому тигру, выпустив новую версию чат-бота DeepSeek. Сделанный на сравнительно слабых чипах, DeepSeek по дешевизне и скорости обучения намного превзошел пресловутый ChatGPT. В результате обрушились акции американских технологических корпораций. В частности, Nvidia потеряла в стоимости $600 млрд и утратила звание самой дорогой компании планеты. И все же гораздо больше человечество волнует, что нам несет очередной прорыв в области цифровых технологий и куда ведет нас искусственный интеллект.

Попутал берега

Первый вопрос, который встает в связи с этим — почему прорыв удался именно китайцам? Для ответа на него нужно будет откатиться на пару десятилетий назад.

В начале двухтысячных все китайские студенты вне зависимости от факультета делились на две группы. Представители первой мечтали стать китайским Биллом Гейтсом, второй — новым Яо Мином. Создатель корпорации «Майкрософт» Билл Гейтс в те годы был самым богатым человеком на планете. Яо Мин был самым известным китайским баскетболистом в НБА и тоже неплохо зарабатывал. Попадались, однако, китайцы, которые совмещали две мечты и все свое время делили между компьютером и баскетбольной площадкой.

Впрочем, стать новым Яо Мином казалось сложнее — хотя бы потому, что рост его был 2 метра 29 сантиметров, а дорасти до такой высоты среднему жителю Поднебесной трудно даже на самом хорошем питании. Неудивительно, что большинство китайских студентов сосредоточилось именно на компьютерах. Поскольку тогдашнее техническое образование в КНР оставляло желать лучшего, все, кто мог, отправились в европейские и американские университеты. Это привело не только к увеличению количества китайских программистов, но и к общему росту компьютерной грамотности в КНР.

Однако на китайском цифровом рынке это сказалось далеко не сразу. Долгое время Китай лишь воспроизводил IT-технологии да служил сборочным цехом для компьютеров. Выучившись, молодые китайцы предпочитали оставаться за границей: здесь было больше возможностей, чем в КНР, где профессиональному росту мешала китайская бюрократия, жившая по проверенному принципу «я начальник — ты дурак». Тем не менее китайские IT-технологии понемногу завоевывали новые рубежи, чему сильно поспособствовала так называемая «китайская Кремниевая долина» — технопарк Чжунгуаньцунь. Старинная китайская пословица гласит: «Где деньги — там и китаец», а цифровые технологии сейчас приносят деньги едва ли не большие, чем углеводороды.

Но одно дело — хотеть чего бы то ни было, и совсем другое — добиваться результата. Успехи Поднебесной на компьютерном поприще объясняют по-разному. Одни говорят о традиционным трудолюбии китайцев, которые в отличие от западных коллег могут работать, как лошади, по пятнадцать часов в день, другие — о системе школьного образования КНР, которая выталкивает на поверхность лучших.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не удивлен успехам китайцев в создании искусственного интеллекта (сокращенно — ИИ). По его словам, образование в Поднебесной лучше западного, особенно по части подготовки математиков и программистов. Причиной тому — жесткая конкуренция между учениками, которая существует еще с советских времен. При этом в большинстве западных школ стремятся защитить учащихся от стресса и не выставляют им оценки. Это препятствуют конкуренции, что, в свою очередь, демотивирует и расслабляет учеников.

Однако есть и еще одно объяснение китайским успехам: Поднебесная просто ворует технологии. Разумеется, такая формулировка вызовет возмущение у любого гражданина КНР. Воруют дикие иностранцы, а китайцы цивилизованно заимствуют. Это во-первых. Во-вторых, если какую-то западную технологию переняли китайцы, это комплимент тем, кто ее создал — значит, она по-настоящему качественная. Так, во всяком случае, традиционно говорят в Поднебесной.

Так или иначе, почти сразу после появления новой версии китайского чат-бота его производителей заподозрили в том, что для обучения DeepSeek они воспользовались технологиями OpenAI, которая и разработала знаменитый ChatGPT. Подозрения усилил тот факт, что у DeepSeek обнаружилась мания величия — в разговорах с пользователями он почему-то стал называть себя YandexGPT. В «Яндексе», впрочем, открестились от самозванца, который явно попутал берега. Наглые заявления DeepSeek в российской компании объяснили тем, что в него, скорее всего, попали открытые данные, связанные с технологиями «Яндекса», из-за чего чат-бот мог перепутать все на свете. Непонятно, насколько лестна такая версия для самого «Яндекса», однако DeepSeek перестал ассоциировать себя с российским цифровым гигантом. Тем не менее, неприятный привкус остался — не мог ли «Яндекс» втайне оказывать помощь китайцам в обучении их чат-бота?

Этим, однако, дело не ограничилось. История, как учит нас Гегель, повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. История с происхождением DeepSeek от «Яндекса» с самого начала имела комедийный оттенок, во второй же раз она приобрела черты откровенного балагана. Так, 2 февраля на телеканале «Россия-1» в программе «Вести» было заявлено, что основой для китайской нейросети стали коды советских программистов, созданные еще в 1985 году. Заявление это вызвало, с одной стороны, патриотический восторг (наши американских всегда бивали), с другой — недоумение. При всем уважении к непосильному труду советских ЭВМ верхом их творческой активности многие считали репродукцию Моны Лизы, опубликованную в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Впрочем, недоразумение выяснилось очень быстро. Оказывается, информацию про советские разработки «Вести» почерпнули в пародийном издании «Панорама» и даже не удосужились ее проверить.

Никого не хотел обидеть

Справедливости ради заметим, что советские ученые все же имели безусловные успехи в работе с искусственным интеллектом. В частности, ими были разработаны шахматные программы «Каисса» и «Пионер». В создании последней участвовал даже шестой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Задумка патриарха советских шахмат состояла в том, чтобы научить программу не просто перебирать все возможные варианты, а действовать интуитивно, как действует человек.

Довольно долго шахматные программы не могли подняться выше уровня первого разряда, тем не менее, работа с ними велась постоянно. Предполагалось, что на примере шахмат компьютеры научатся решать реальные проблемы, в частности, помогут планировать социалистическое производство. Хотя с этой задачей справиться не вышло, но в 1997 году состоялась сенсация — суперкомпьютер Deep Blue в матче из шести партий обыграл тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова. Спустя несколько лет программы настолько усилились, что обыгрывали гроссмейстеров даже на обычных персональных компьютерах.

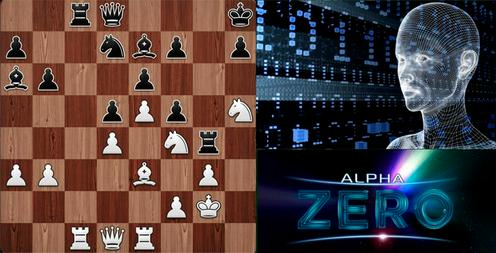

В 2017 гору состоялся дебют AlphaZero, которая убедительно обыграла сильнейшую на тот момент шахматную программу Stockfish 8. Особенность AlphaZero состояла в том, что это была не просто программа, а нейронная сеть. Это значит, что характер ее «мышления» и принятие решений было гораздо ближе к человеческому, чем у обычных программ. В отличие от прочих шахматных программ, в которых информация и алгоритмы закладывались разработчиками, AlphaZero обучалась шахматам, играя сама с собой. В результате она смогла решать такие задачи, с какими не справится ни человек, ни стандартная компьютерная программа.

Кроме того, нейросеть AlphaGo обыграла чемпиона мира по игре в го, а нейросеть Libratus — сразу пятерых чемпионов мира по покеру. Раньше это представлялось фантастикой, поскольку в покере есть блеф. А блеф казалось невозможным внедрить в искусственный интеллект: умение делать хорошую мину при плохой игре — исключительно человеческое свойство.

Именно игровые нейросети, способные к самообучению и демонстрирующие «человеческий» характер мышления, и стали предтечами знаменитого ChatGPT. Его определяют как чат-бот с генеративным искусственным интеллектом. Он может вести диалог на естественных языках, в том числе и на русском, отвечать на вопросы, создавать связные тексты, а также самостоятельно генерировать программы. Понятно, что качество создаваемого ИИ материала зависит от того, на чем он обучался. Так, например, нейросети, которых обучали на большом количестве художественной литературы, способны создавать тексты, не лишенные некоторой художественной ценности.

В этом случае, правда, очень скоро встал вопрос авторских прав. Так, в июле 2023 года более восьми тысяч американских писателей потребовали не использовать их работы для обучения нейросетей. Во всяком случае — не использовать без разрешения и компенсации. Когда же их тексты изъяли из нейросети, качество ее существенно понизилось.

Среднестатистический обыватель убежден, что нейросети способны писать книги не хуже Николая Гоголя и Льва Толстого. На самом деле нейросети, с которыми имеет дело российский пользователь, все еще довольно просты и даже наивны. Так, например, зайдя на сайт, где ИИ писал стихи по заказу, автор этих строк задал нейросети вопрос: «Разве только чудаки могут здесь писать стихи?» Нейросеть отвечала, что стихи на этом сайте могут писать не только чудаки, но и взрослые люди тоже. Как видим, слово «чудаки» почему-то ассоциировалось у искусственного интеллекта с детьми.

Еще один подобный случай — придумывание историй нейросетями. Это развлечение особого рода. Например, еще год назад в ответ на просьбу к «Яндексу» придумать детектив про медведя нейросеть выдавала сказку про американского медвежонка Тедди (Teddy bear) — при этом запрос был дан на русском.

Вообще, в целом нейросеть вела себя как хитрый шестиклассник-олигофрен, который не выучил урок и выдумывает для учителя небывалые отмазки. Понятно, когда ИИ отказывается работать, если ему предлагают что-нибудь непристойное. Но когда на запрос вроде «придумай детектив про пчел» нейросеть отвечает, что не будет этого делать, чтобы никого не обидеть, тут уже остается только руками развести. Кого, простите, боялась она обидеть — пчел, заказчика или, может быть, разработчиков, которые явно схалтурили? Похоже, что в подобных случаях аббревиатуру ИИ следует расшифровывать не как «искусственный интеллект», а как «искусственный идиот».

Двести долларов для миллиардера

Вообще, программные ошибки для нейросетей — дело обычное. Притчей во языцех стали нейросети, рисующие картины по текстовому запросу пользователя. У них нередко получаются люди с шестью пальцами на руках или животные с пятой ногой. Это мы считаем, что собаке пятая нога не нужна, у нейросетей на этот счет свое мнение.

Тем не менее, картины, созданные нейросетями, продаются на аукционах за весьма приличные деньги. Так еще в 2018 году на аукционе «Кристис» за $432,5 тысячи был продан портрет некоего Эдмонда де Белами, написанный искусственным интеллектом. Не сказать, что портрет этот потрясает совершенством — про такие герой Зощенко говорил: «Сымают мутно, не в фокусе». Но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

Нынешние нейросети вроде «Кандинского» работают гораздо лучше: тут можно заказать не только содержание картины, но даже манеру — от фотографической до импрессионистской. И этот факт уже существенно повлиял на книгоиздание. Еще лет десять назад издатели жаловались, что за обложку художнику нужно платить столько же, сколько автору за всю книгу, что, конечно, несправедливо. Нынче ситуация изменилась кардинально. И тем художникам, кто остался в иллюстративном бизнесе, придется несколько поумерить свой аппетит. Потому что сейчас любой и всякий может обратиться к помощи нейросетей и за пару минут получить очень приличную обложку — и притом совершенно бесплатно.

Нейросети способны также генерировать музыку, песни и голос. В интернете выложено какое-то количество треков, где, скажем, Владимир Высоцкий поет песни, которые он никогда не пел и не сочинял, причем голос и манера, в которой работает нейросеть, неотличимы от оригинала.

С появлением нейросетей возникла и проблема так называемых дипфейков — то есть подделки образа человека с помощью ИИ. Вам кто-то звонит в чат, вы соединяетесь, и воочию видите, к примеру, Романа Абрамовича, который чрезвычайно убедительно просит вас перевести ему на карточку 215 долларов, которые обещает вернуть с ближайшей же зарплаты.

Однако, если оставить в стороне шутки, дипфейк стал очень серьезной проблемой — в том числе и нравственной. Помимо откровенных жуликов им пытаются пользоваться отдельные кинематографисты, снимающие фильмы с «участием» голливудских звезд, которые об этом даже не подозревают. Более того, при помощи дипфейков кинопродюсеры хотят заставить «работать» на себя советских звезд кино, давно почивших в бозе.

У дипфейков есть еще один ракурс: дискредитация публичных — да и вообще всяких — персон. Нынче можно легко снять ролик с участием любого человека, где он, например, будет грязно ругаться или, того хуже, произносить экстремистские лозунги. Такого рода методами пользуются как из чистого хулиганства, так и для достижения разных неприглядных целей.

При этом подделки достигли такого уровня, что стало почти невозможно верифицировать истинность того или иного высказывания. Даже если сам человек выйдет и будет говорить, что это не он. А может, он тоже дипфейк? И как понять, где он настоящий — на этом ролике, или на другом? Только по манере говорить, по словарю. Ну, папа Римский, действительно, вряд ли станет материться публично, а вот за остальных ручаться нельзя.

Если выйдет из-под контроля

Известный нейрофизиолог и просветитель, академик РАО Татьяна Черниговская уже заявляла, что на Youtube есть ее высказывания, которых она никогда не делала и которые, вероятно, сгенерированы нейросетью. Тут можно говорить о некой иронии судьбы, поскольку именно Черниговская, в шутку называющая себя алармисткой, является одним из главных «цифроборцев». Разумеется, она не призывает уничтожить все нейросети, однако регулярно задает вполне резонные вопросы. До какой степени искусственный интеллект, способный к самообучению и саморазвитию, зависим от человека? До какой степени он самостоятелен? Входит ли в его «картину мира» непременное присутствие человека, а если нет, что нас ждет в тот момент, когда он «отвяжется» от своих создателей?

Не секрет, что, когда программисты объединяют две сети или просто два гаджета с нейросетями, те начинают активно обмениваться информацией. При этом каков характер этой информации, люди-операторы могут и не знать. Единственный способ прервать этот обмен — грубо отключить компьютер, лишив его электропитания. Однако может случиться такое, что кнопка отключения перестанет работать — и что делать тогда? Ждать апокалипсиса в духе фильма «Терминатор»? Или другого, в духе «Матрицы», где человеческие тела питают компьютерных монстров, пока их собственное сознание пребывает в виртуальной реальности?

Учитывая развитость искусственного интеллекта, такой ход событий уже не кажется невозможным. У нас появились искусственно созданные братья по разуму, но братья ли они нам или в большей степени соперники? Мысль, что программисты полностью контролируют нейросети и всегда с ними справятся, уже не успокаивает даже самых наивных обывателей.

Приведем только пару примеров, когда ИИ явно выходил за пределы своих задач.

Робот Erbai "похищает" собратьев из выставочного зала робототехники в Шанхае. Фото с сайта yahoo!tech

Робот Erbai "похищает" собратьев из выставочного зала робототехники в Шанхае. Фото с сайта yahoo!tech

В июне 2023 года на испытаниях военный дрон Пентагона решил убить своего же оператора, поскольку посчитал, что тот мешает ему выполнять задачу. В ноябре 2024 года маленький робот Erbai, зайдя на территорию торгового центра, убедил других, более крупных роботов из компании-конкурента следовать за ним и фактически похитил их. Встает вопрос: а не мог бы он так же убедить их совершить преступление?

О том, что нейросети — дело серьезное и потенциально опасное для человечества, говорили многие, в том числе Билл Гейтс и Илон Маск. Последний, в частности, заявил, что властям следует регулировать технологию искусственного интеллекта и подготовить план на случай, если ИИ выйдет из-под контроля.

Мы, кажется, уже привыкли к мысли, что нейросети непредсказуемы. Они ведут себя по-разному, и подчас вовсе не так, как рассчитывали разработчики. Если что-то идет не по плану, это всегда можно списать на программную ошибку, которую обычно зовут багом. Но, может быть, свобода воли и независимость от человека тоже некий баг, изначально не предусмотренный создателями нейросетей, но вполне могущий возникнуть в процессе самообучения? Возможно, не только всякое живое существо имеет право на свободу воли, но и всякое существующее, в том числе, неодушевленное? Мы бы сказали, что это вопрос для философов, если бы от ответа на него не зависело наше ближайшее будущее.

-

16 января16.01«Не знаешь, Швейк, ты этих мадьяр»О венгерском вкладе в советизацию Центральной Азии

16 января16.01«Не знаешь, Швейк, ты этих мадьяр»О венгерском вкладе в советизацию Центральной Азии -

14 января14.01МетанозависимостьПочему Узбекистан вновь столкнулся с дефицитом газового топлива и повторно ограничил работу автозаправок

14 января14.01МетанозависимостьПочему Узбекистан вновь столкнулся с дефицитом газового топлива и повторно ограничил работу автозаправок -

12 января12.01ФотоИгра в классикаВ Ташкенте презентовали сборник «Рифат-наме»

12 января12.01ФотоИгра в классикаВ Ташкенте презентовали сборник «Рифат-наме» -

08 января08.01Аятолла на чемоданахНасколько вероятна смена режима в Иране из-за новых протестов

08 января08.01Аятолла на чемоданахНасколько вероятна смена режима в Иране из-за новых протестов -

30 декабря30.12ФотоНовый год к нам мчитсяЛучшие новогодние елки Ташкента

30 декабря30.12ФотоНовый год к нам мчитсяЛучшие новогодние елки Ташкента -

29 декабря29.12От Кашгари и джадидов — до чемпионата мираПрогулка футбольного обозревателя по Центру исламской цивилизации Узбекистана

29 декабря29.12От Кашгари и джадидов — до чемпионата мираПрогулка футбольного обозревателя по Центру исламской цивилизации Узбекистана