В конце XVI — начале XVII века русские казаки Поволжья и Приуралья предприняли первые попытки проникнуть на берега Арала и в низовья Амударьи, которые находились тогда под контролем Хивинского ханства. Несмотря на грабительский характер этих походов, стихийность и отсутствие единого плана, действия казаков стали важным этапом знакомства России с Центральной Азией. Они не только обозначили интерес зарождающейся на севере империи к древней земле Хорезма, но также проложили путь для последующих дипломатических миссий и военных экспедиций. Хивинцы же со своей стороны сразу дали понять, что будут яростно защищать свои земли и не позволят чужакам утвердиться в их пределах. В результате первые походы казаков закончились для большинства их участников бесславной гибелью в песках.

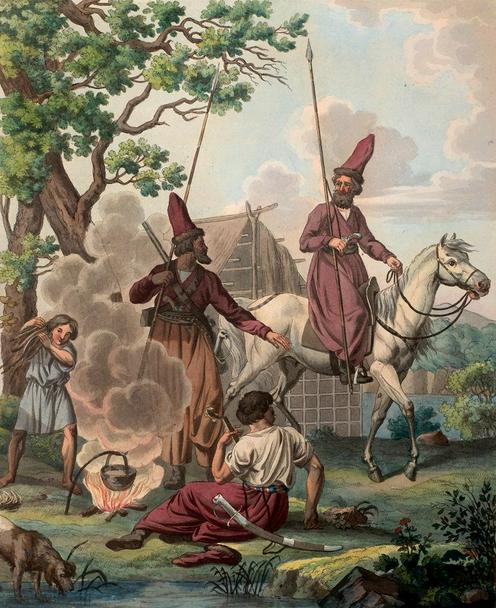

После закрепления волжских казаков на Урале (Яике) геополитический ландшафт в пределах степей Центральной Азии начал медленно меняться. Крупные кочевые объединения — казахов, ногайцев, башкир и калмыков — продолжали вести борьбу за контроль над скотоводческими угодьями и торговыми маршрутами, но стратегическая важность региона как «ворот» в Азию постепенно стала привлекать внимание Русского царства, на протяжении всего XVII века стремительно расширявшегося на юг и восток.

Правда, в самом начале столетия Россия переживала Смутное время — династический и политико-экономический кризис, сопровождавшийся вмешательством иностранных государств, массовыми народными волнениями и хозяйственной разрухой. Центральная власть фактически была занята вопросами спасения страны и борьбой за самосохранение, поэтому вплоть до окончания Смуты в 1613 году обширные просторы Центральной Азии оставались вне внимания Москвы.

Однако те же обстоятельства, что спровоцировали Смутное время, усилили и миграцию беглых крестьян, дворян и служилых людей на окраины государства — в том числе на берега Урала. Здесь в конце 1580-х годов, в 150 километрах выше по течению от современного Уральска, был основан Кош-Яик — первая казачья «столица» в северном Прикаспии. Переселенцев манила на новые территории не только свобода, но и возможности, связанные с рыбным, пушным, скотоводческим промыслом, а также с неприкрытым грабежом новых соседей. В отсутствие жесткого контроля со стороны центральной власти казаки быстро превратились в самостоятельную военную и хозяйственную силу, способную не только выживать во враждебном окружении, отражая натиск ногайских и калмыцких отрядов, но также заниматься освоением промыслов, строить укрепленные городки и предпринимать наступательные действия.

На тот момент основные интересы казачьих ватаг лежали в акватории Каспийского моря и на его западном берегу. Отправляясь разбойничать по весне, многие казаки не возвращались на Яик, а оставались зимовать на одном из каспийских островов, превращенном в пиратское гнездо. Там хранилась добыча (дуван) и велся ее дележ. В фольклоре яицких казаков даже сохранилось предание о таком месте, имя которому — «Камын-остров». В то же время восточный, пустынный и безводный, берег Каспия был не интересен казакам, а проникать далеко вглубь неизведанных территорий они до поры до времени не рисковали, ибо не знали маршрутов и без проводников из числа местных жителей могли легко заблудиться.

Дьяка на виселицу

Считается, что идея первого похода в земли, лежащие по нижнему течению Амударьи, возникла у казаков совершенно спонтанно. По мнению русского историка XIX века Федора Лобысевича, первоначальный замысел не имел стратегического характера и возник после перехвата каравана хивинских купцов, направлявшихся в Москву. Рассказ торговцев о богатствах Хорезмского оазиса возбудил алчность уральцев. Лобысевич пишет:

«Узнав о богатстве страны и о том, что летом там войска не бывает, лихие казаки, недолго думая, скоро собрались и без всякого обоза и только с тем, что могло поместиться на седле, пошли на поживу».

Во главе казаков стоял Нечай (Щацкий) — по всей видимости, тот самый атаман, что двадцатью годами ранее участвовал в захвате и разорении Сарайчика. Правда, ряд специалистов, включая востоковеда Николая Веселовского, автора «Очерка историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времен до настоящего», считают, что речь могла идти о сыне Нечая, поскольку в ряде документов он именуется «Нечаевым», и был он вовсе не атаманом, а обычным казаком.

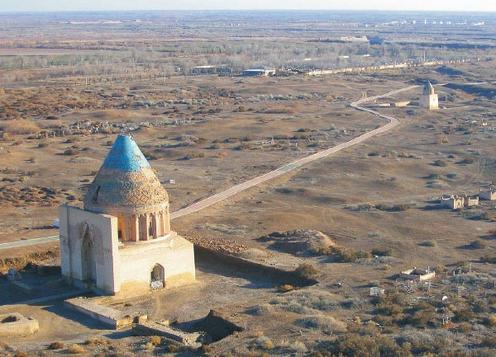

В любом случае, источники солидарны в том, что именно Нечай (или Нечаев) стал инициатором похода против хивинцев. Здесь, наверно, справедливости ради стоит заметить, что на тот момент столицей ханства все еще был Ургенч (сегодняшний Кёнеургенч в Туркменистане), а в Хиву центр государства окончательно переместился только в 1616 году. По общепризнанной версии — из-за изменения русла Амударьи, однако не исключено, что в этой релокации сыграли свою роль и набеги «урусов». На Руси государство в низовьях Амударьи начали называть Хивинским ханством также с XVII века — до этого использовались топонимы «Хорезм» или «Юргенское царство».

Согласно народным преданиям, записанным в конце XVIII века на Урале географом и промышленником Петром Рычковым, на казачьем круге, собранном в 30 километрах вверх по течению от Кош-Яика, против похода выступил некий «дьяк или писарь». Он указал собравшимся на очевидные недостатки в подготовке экспедиции:

«Когда в кругу учинен был о том доклад, тогда дьяк его, или писарь, выступая стал представлять, коль отважно и несходно оное их предприятие, изъясняя, что путь будет степной незнакомый, провианта с ними недовольно, да и самих их на такое великое дело малолюдно».

Но эти аргументированные возражения только разгневали Нечая — он распорядился повесить своего строптивого оппонента, и казаки начали немедля готовиться к выходу в степь. Если верить тем же преданиям, то в походе приняли участие пятьсот человек. В то же время хивинский хан-историк XVII века Абульгази в своей «Родословной тюрок», написанной всего полстолетия спустя после нашествия казаков, указывал, что отряд Нечая насчитывал тысячу бойцов. Неизвестно, кому в данном случае можно доверять больше. С одной стороны, хан постоянно оперирует цифрой 1000 — и казаков у него тысяча, и награбили они тысячу телег добра, и пленников с собой увели тоже тысячу. С другой — предание и без того грешит деталями весьма сомнительного характера, включая и собственно казнь дьяка, и упоминание того, что казаки напали не на Ургенч, а конкретно на Хиву. Очевидно, последняя деталь — дань уже более поздней традиции. Вместе с тем даже в самом первом упоминании о походе, содержащемся в «Статейном списке посольства в Бухарию дворянина Ивана Хохлова» от 1620 года, говорится:

«Пришли с Еика казаки Нечай Старенской с товарыщи и взяли город Юргенч и людей побили и корысть многую поимали».

Заслуживает внимание и такая деталь — если верить статье «Воспоминание о походе уральских казаков против Хивы, в начале XVII столетия», опубликованной в 1840 году в журнале «Маяк современного просвещения и образованности», на Амударью отправилось «все удалое казачество… одни больные и дряхлые остались на Яике».

Город на разграбление

Итак, тысяча казаков сели в свои струги и поплыли вниз по течению Яика. Источники не содержат подробной информации о дальнейшем маршруте отряда. Вероятнее всего, в низовьях реки люди Нечая оставили лодки и дальше пошли пешком с обозом из телег по старой Хивинской караванной дороге через Эмбу и Устюрт. Русский военный историк Василий Потто отмечает, что казаки «перейдя киргизскую степь налегке, без обоза, с теми запасами, которые могли поместиться на седлах, ударили на главный хивинскій город Ургенч, в то время, когда в нем не было ни хана, ни войска».

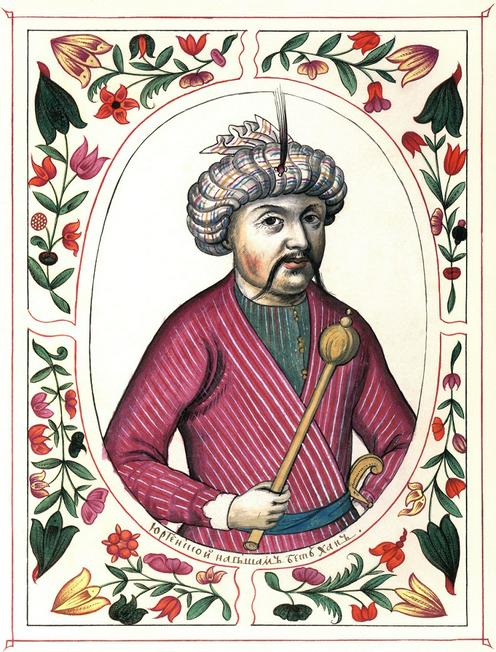

Казаки отправились в поход ранней весной, а спустились с чинков Устюрта в долину Амударьи в начале лета 1603 года. Ханом тогда был отец Абульгази — Араб Мухаммад. Как пишет его сын, в момент прибытия уральцев хан «выехал в поле, чтоб препроводить лето с вельможами подданными своими на берегах реки Аму». По другим данным, Араб Мухаммад и вовсе отбыл на войну с Бухарой. Но чем бы там хан ни занимался, ему пришлось срочно возвращаться в Ургенч, где уже хозяйничали казаки.

Английский путешественник и дипломат Энтони Дженкинсон, побывавший в Центральной Азии в середине XVI века, так описывал ханскую столицу:

«Город Ургенч стоит на равнине и обнесен земляными стенами окружностью около 4 миль. Здания также земляные, но разваливающиеся и в беспорядочном состоянии; одна длинная улица крыта сверху: она служит им рынком. Четыре раза за семь лет город переходил из рук в руки вследствие междоусобных войн; поэтому в нем очень мало купцов, и они очень бедны…»

Однако там, где видавший виды англичанин усмотрел только бедность и разруху, не избалованные городским комфортом казаки нашли богатую поживу. По словам Абульгази, проникнуть в город Нечаю помог один из тех купцов, которых уральцы захватили ранее на Яике и который, вероятно, служил у них проводником во время перехода через Устюрт. В своих сочинениях хан называет его «Туркестанцем»:

«Казаки, прельщенные словами Туркестанца, сделали его провожатым к городу, и он ввел их в Ургенч Мурзинскими воротами. Прежде всего им попался мясник, сидевший в лавке; они закололи его копьем за то, что он, сочтя их за служителей из военных людей, кричал: “Грязь ешьте, баранщики, армяне!”. Не думано, не гадано — в этот день встречают смерть до тысячи человек, знатных и незнатных!»

Уничтожив оставленный в Ургенче ханский гарнизон и подвергнув город тотальному разграблению, казаки некоторое время, по словам Рычкова, «жили во всяких забавах, и об опасности весьма мало думали». Среди прочей добычи им достался и ханский гарем, обитательниц которого люди Нечая «забрали в полон». В уральских преданиях рассказывается: жена Араб Мухаммада, доставшаяся самому атаману, так к нему привязалась, что позабыла прежнего мужа, и без конца уговаривала Нечая поскорее уйти из города, пока хан не подошел под стены Ургенча и не запер казаков в ловушке. Этот эпизод нередко сопоставляют с легендой о Степане Разине и персидской княжне, где мотив страсти и предчувствия неизбежной гибели получает сходное звучание.

Лишь после многочисленных увещеваний ханши казацкий отряд, отягощенный захваченными невольницами и богатой добычей, тронулся из Ургенча в обратный путь на север по берегу Амударьи. Почти одновременно у города появилось войско Араб Мухаммада, взявшееся преследовать уральцев. Русские источники иногда упоминают, что якобы хан, явившись под стены Ургенча, гарантировал казакам безопасный проход, и сам же потом свое обещание нарушил. Абульгази об этой детали умалчивает, и его понять можно — даже если подобное имело место, ему было бы не к лицу выставлять отца клятвопреступником.

Так или иначе, казаки оказались в крайне уязвимом положении: нагруженные трофеями обозы двигались значительно медленнее конных хивинских отрядов, а запасов воды, взятых лишь на неделю в расчете пополнить их перед выходом на Устюрт, вскоре оказалось недостаточно, и войско Нечая начало страдать от жажды. Рычков, например, добавляет такую подробность:

«Недостаток в воде и палящій зной солнца заставили казаковъ утолять жажду высасыванием крови с убитых товарищей».

О том, что «урусы принуждены были пить кровь убитых своих товарищей, дабы несколько утолить свою жажду» пишет и Абульгази. Он также приводит некоторые подробности боевых столкновений между уральцами и ханскими войсками, которые проходили всегда по одному сценарию — Араб Мухаммад обходил медленный казачий обоз с флангов и ставил на его пути заслон, который люди Нечая прорывали и двигались дальше. Однако силы казаков таяли и наконец армия хана полностью отрезала уральцам путь к берегам Яика.

В последовавшем сражении все войско Нечая во главе с ним самим было уничтожено. Большинство казаков полегли на месте, оставшихся в живых обратили в рабство. Вместе с отрядом погиб и русский купец Леонтий Юдин, до этого семь лет торговавший в Индии и Бухаре.

Лишь сотне уральцев удалось скрыться у крепости Тук в районе современного Нукуса, где они какое-то время скрывались, ожидая удобного случая, чтобы прорваться на север. Но и этих казаков хивинцы впоследствии вычислили и перебили, лишь трое или четверо из них «ушеди от того побоища, в войско Яицков возвратились, и о его погибели рассказали».

Казаков на мясо

С последующими событиями вокруг военного противостояния Хивы и казаков связана некоторая путаница. В ряде русских источников, например, у Лобысевича и у Потто говорится, что спустя некоторое время после похода 1603 год казаки вновь под предводительством Нечая (!) в количестве 500 человек повторно совершили набег на Хиву. Как утверждается, набег был удачен («вновь побрали много добра всякаго и женщин»), однако на обратном пути ханские войска устроили уральцам засаду и перебили всех до одного.

Причем, если верить Потто, бой этот произошел у переправы через Сырдарью (!), что вызывает дополнительные вопросы — зачем казакам понадобилась отклоняться так далеко на восток, чтобы вернуться домой? У других авторов этот поход, к слову, вообще не упоминается. Игнорирует его и Веселовский.

Чуть больше ясности со следующим военным мероприятием казаков в отношении Хивы, хотя многими специалистами и его историчность ставится под сомнение, ведь известно о нем только из устных преданий. Как уточняет Рычков, третий (или второй) поход состоялся через несколько лет после того как уральцы «селением своим перешли к устью реки Чагана, на то третье место, где ныне Яицкий казачий город находится». Основание Уральска относится к 1613 году, то есть временные рамки очередной экспедиции в Хиву, вероятно, ограничиваются второй декадой XVII века.

На этот раз во главе казаков стал атаман Шамай, к которому присоединилось около 300 человек. Александр Пушкин в своей «Истории Пугачева» (а знаменитый самозванец и мятежник, как мы помним, также был родом с Урала) пишет:

«Несколько лет после, другой атаман, по прозванию Шамай, пустился по его [Нечая] следам. Но он попался в плен степным калмыкам, а казаки его отправились далее, сбились с дороги, на Хиву не попали, и пришли к Аральскому морю, на котором принуждены были зимовать…».

В общем и целом «солнце русской поэзии» дает верную картину происшедшего, но не упоминает всех деталей, встречающихся у других авторов. Так, по словам Рычкова, маршрут людей Шамая пролегал по Уралу до впадения в него Илека. Там казаки перезимовали, а следующей весной отправились к Сырдарье через территорию нынешней Актюбинской области Казахстана. В пути они захватили нескольких калмыков, которые в это время как раз перекочевывали от Иртыша на Запад, в сторону Волги. Решив использовать пленников в качестве проводников, уральцы в итоге вступили в конфронтацию с кочевниками, которая продолжалась все лето и осень и закончилась пленением Шамая. Оставшихся без предводителя казаков калмыки заманили на берега Аральского моря, где отряд, не имевший достаточного количества продовольствия, вынужден был провести зиму, полную всевозможных лишений. Отчаявшиеся и оголодавшие люди дошли даже до каннибализма:

«В такой великой глад пришли, что друг друга умерщвляя ели, а другие с голоду помирали».

В итоге те казаки, кто не умер от голода и не был съеден на берегу Арала, сами отправили гонца к хивинцам, соглашаясь отдаться в рабство лишь бы избежать смерти. «И так все оные яицкие казаки там пропали», — резюмирует Рычков. Что же до самого Шамая, то он, как ни странно, пережил и калмыцкую неволю, и своих незадачливых сотоварищей — спустя несколько лет атаман вернулся на Урал, вероятно, в рамках обмена пленными. О дальнейшей его судьбе сведений нет.

Все сделали выводы

Как пишет Пушкин, третий подряд неудачный поход окончательно охладил страсть уральских казаков к дальним и рискованным набегам, заставив их сосредоточиться на семейной жизни и земледелии. Сказались и высокие потери, понесенные в хивинских фиаско — первая перепись уральцев, проведенная в 1632 году, показала, что их насчитывается всего 900 душ.

Действительно, вплоть до петровских времен и провального похода Бековича-Черкасского никаких угроз Хиве со стороны России не возникало. В то же время царские власти вовсю использовали высокие воинские качества уральцев на других направлениях — известно их участие в походах против крымских татар, в Смоленской войне с поляками, в Чигиринских походах, в подавлении башкирских бунтов, в Азовских походах и в ряде кампаний Северной войны со шведами.

В свою очередь Хивинское ханство, для которого набеги казаков представлялись более чем серьезной угрозой, также извлекло выводы из этих набегов. После переноса столицы в Хиву оставшееся население старого Ургенча переселили в новый город — Янги Ургенч. Правившие в XVII веке ханы — Араб Мухаммад, Исфандияр, Абульгази и Ануша — укрепили границы государства, построив целый ряд крепостей и увеличив численность феодального ополчения, составлявшего основу хивинского войска — созданием регулярной армии ханы озаботятся только в XIX веке. Во внутреннем городе Хивы — Ичан-Кале — в этот период была, в частности сооружена мощная цитадель Куня-Арк.

Параллельно хивинские правители пытались наладить дипломатические контакты с Москвой, справедливо полагая, что в Кремле при необходимости смогут обуздать казацкую вольницу. В 1616 году Араб Мухаммад-хан в Москву отправил посла Ходжа Юсуфа. Впоследствии в России бежал и сын хана Афган-Мухаммед, оспаривавший трон у своего брата Исфандияра. Тот в свою очередь, как и впоследствии Ануша, также отправляли посольства ко двору русского царя Алексея Михайловича (посла Ануши Палвана кулы-бека на Волге ограбили казаки Степана Разина). Со своей стороны правивший в 1622-1623 годах в Хиве Ильбарс-султан отпустил на родину с упоминавшимся выше московским посланником Иваном Хохловым полтора десятка русских пленников.

Таким образом, походы Нечая и Шамая имели важное значение для обеих сторон конфликта: для казаков они стали уроком, положившим конец эпохе бесконечных набегов и началу более спокойной, оседлой жизни, для Хивы — стимулом к укреплению обороноспособности государства и повышению дипломатической активности.

-

29 декабря29.12От Кашгари и джадидов — до чемпионата мираПрогулка футбольного обозревателя по Центру исламской цивилизации Узбекистана

29 декабря29.12От Кашгари и джадидов — до чемпионата мираПрогулка футбольного обозревателя по Центру исламской цивилизации Узбекистана -

26 декабря26.12Побочный эффект«Аптечная» реформа в Узбекистане ударила не столько по теневому фармрынку, сколько по нервам граждан

26 декабря26.12Побочный эффект«Аптечная» реформа в Узбекистане ударила не столько по теневому фармрынку, сколько по нервам граждан -

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет

22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни

17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни -

15 декабря15.12ФотоМастер четких линийВ Ташкенте проходит выставка графики Анвара Мамаджанова — автора герба Узбекистана

15 декабря15.12ФотоМастер четких линийВ Ташкенте проходит выставка графики Анвара Мамаджанова — автора герба Узбекистана -

12 декабря12.12Когда Самаркандом правили «висельники»Кем были люди, бросившие вызов наследникам Чингисхана

12 декабря12.12Когда Самаркандом правили «висельники»Кем были люди, бросившие вызов наследникам Чингисхана